प्रस्तावना

इस सदी के पहले दशक 2001-2010 के मुकाबले, 2011 से शुरू हुए दूसरे दशक में भारत की जी. डी. पी. वृद्धि दर कुछ कम हुई । वृद्धि में गिरावट की वजह से साल 2017 के बाद से रोजगार बढ़ना थम गया| । जून, 2019 में आधिकारिक तौर पर जारी किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी. एल. एफ़. एस जून 2017-जून 2018) ( के आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए और इसे पूरी जनसंख्या पर लागू करते हुए, लेखकों ने अनुमान लगाया कि भारत में कोविड महामारी के दो साल पहले 2018 में कुल श्रम बल 45.8 करोड़ था | 2018 में 43.2 करोड़ रोजगार प्राप्त कामगार थे (कार्यरत बल ) तथा 2.7 करोड़ लोगों को रोजगार की जरूरत अर्थात बेरोजगारी दर श्रम बल ) का 5.8 फीसदी थी | बल बल

पी. एल. एफ़. एस. आँकड़ों (एन. एस. एस. ओ., 2019) के मुताबिक, 2018 में भारत में कामकाजी उम्र (15 साल से 64 साल ) की एल. एफ़. पी. आर. 50.2 फीसदी थी। बल युवा वर्ग की एल. एफ़. पी. आर. 38.2 फीसदी थी। यह बताता है कि बहुत सारे युवा “शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण” (एन. ई. ई. टी.) में नहीं हैं। भारत में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी बहुत कम है | ग्रामीण इलाको की मात्र 18.2 फीसदी और शहरी इलाकों की मात्र 15.9 फीसदी महिलाएं ही श्रम बल में थीं। 2000 के दशक के मध्य से पहले से ही गिरी हुई महिला श्रम बल भागीदारी दर में तेजी से आई गिरावट, उसी ‘U’ संबंध को दिखाती है, जब उच्च आर्थिक वृद्धि के दौरान शायद महिला श्रम बल भागीदारी दर अपने न्यूनतम पर पहुंच गई (मेहरोत्रा और परीदा, 2017; मेहरोत्रा और सिन्हा, 2017; रेजी, 2019)।

कोविड महामारी के बाद निचला तबका पहले के मुकाबले कहीं अधिक आर्थिक तनाव महसूस कर रहा है| इसके चलते कहीं अधिक महिलाएं औरएन. ई. ई. टी (घर बैठे).युवा अपने-अपने परिवारों की आय बढ़ाने के लिए श्रम बल में आने के लिए मजबूर होंगे। ऐसे में शायद एल. एफ़. पी. आर. में गिरावट का फेर पलट गया बल बल ,

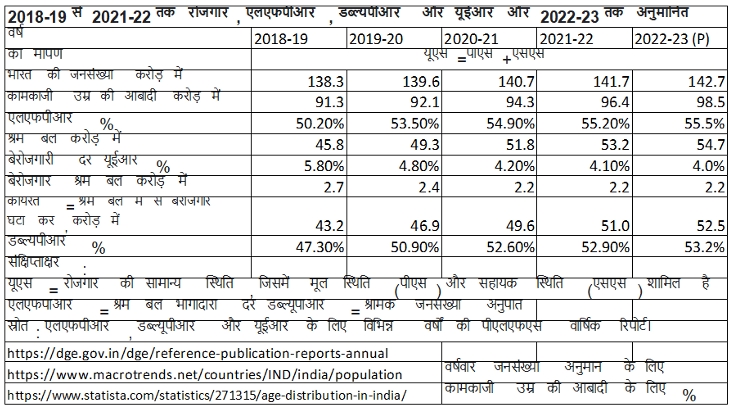

निम्न लिखित तालिका से प्रतीत होता है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2018 से 2023 तक 8.8 करोड़ नए व्यक्ति श्रम बल में जुड़े और 9.3 करोड़ व्यक्तियों को रोज़गार मिला क्योंकि इस बीच 0.5 करोड़ बेरोज़गारों को भी रोज़गार मिला|

ज़मीनी स्थिति देखें से यह आंकड़ें मानने में मुश्किल लगती है | तो इसका स्पष्टीकरण क्या है? हालाँकि रोज़गार में जुड़े लोगों की संख्या बढ़ी है परन्तु इनमे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हे केवल बिना पारिश्रमिक वाला घरेलू काम या बहुत काम आय वाला स्वरोजगार या कृषि कार्य मिला| ज़मीनी स्थिति देखें से यह आंकड़ें मानने में मुश्किल लगती है | तो इसका स्पष्टीकरण क्या है? हालाँकि रोज़गार में जुड़े लोगों की संख्या बढ़ी है परन्तु इनमे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हे केवल घरेलू काम मिला है परन्तु कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं | इसके अलावा कृषि में काम करने वालों की संख्या बढ़ी है जबकि कृषि में पहले से ही आवश्यकता से अधिक लोग लगे हैं | कुछ बढ़ोतरी स्वरोज़गार में हुई है परन्तु आय के आंकड़ों से नहीं लगता के की यह बेरोज़गारी से बहुत बेहतर है| इस विषय पर विस्तार से टिपण्णी मेहरोत्रा (2023 ) में देखें |

2018 से 2024 के बीच अधिक रोजगार संभावनाओं वाले क्षेत्र

अगर हम श्रम बल में आने वाले सभी नए कामगारों और पुराने बेरोजगारों के लिए नीतिगत स्तर पर एक बड़ी सफलता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो 2018 से 2023 के बीच पूर्ण रोज़गार के लिए 11.1 . करोड़ रोजगार पैदा करने की जरूरत थी । । यद्यपि, हर कोई इस पर सहमत है कि रोजगार निर्माण की जरूरत है, चुनौती पर्याप्त गुणवत्तापरक रोजगार पैदा करने की है, जिनमें पर्याप्त भत्ता मिलता हो और मानवीय विकास एवं सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियां हों।

सवाल यह है कि क्या इतने बड़े स्तर पर गुणवत्तापरक रोजगार पैदा किए जा सकते हैं, खासकर पिछले दशक के निराशाजनक इतिहास को ध्यान में रखते हुए? केवल हां कहने से काम नहीं चलेगा। हमें यह जवाब देना होगा कि आखिर अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों में ये रोजगार पैदा किए जा सकते हैं? और निवेश के किस स्तर पर? और सारी पूंजी कहां से आएगी? और यह जानते हुए कि पूंजी पर्याप्त नहीं होगी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवेश से अच्छे भत्तों वाले पर्याप्त रोजगार पैदा हों, उसके लिए नीतियों और संस्थानों को भी पुनर्गठित करना होगा।

किसी भी ऐसी अर्थव्यवस्था में जिसमें लगातार श्रम बल बढ़ रहा हो, उसमें लगभग सबके लिए रोजगार पैदा करना एक ऐसा उद्देश्य है जिसे पूरा करने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत होगी, ताकि रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी निवेश किया जा सके। इसके लिए गहन चिंतन की जरूरत है और इस पेपर में बमुश्किल से इसकी शुरुआत की गई है।

जहां तक बात रोजगार निर्माण की है, सभी सेक्टर एक जैसे नहीं हैं। निवेश के एक ज्ञात स्तर के साथ कुछ सेक्टर दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले अधिक रोजगार पैदा करते हैं। रोजगार संभावना वाले क्षेत्र इस तरह से हैं: (महाजन (2021)

– जिन प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हो चुका है, उन्हें फिर से जीवित करना। जैसे- जल जंगल। जमीन,

– निर्माण क्षेत्र, विशेष तौर पर निम्न आय आवासन और स्थानीय लघु स्तर का इन्फ्रास्ट्रक्चर

– एक तरह के उद्योगों का घने झुण्ड वाले शहर (जैसे अलीगढ में ताले, मोरबी में घड़ियाँ) और छोटे कस्बों में स्थित सूक्ष्म और लघु उद्यमों में विनिर्माण

– श्रम केंद्रित सेवाएं

हमारा मानना है कि कुल निवेश के लिए इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए- सार्वजनिक और निजी, दोनों। निजी निवेश अनुमानित फायदे को अधिकत सीमा तक पहुंचाने के तर्क पर चलेगा और इसे केवल उच्च रोजगार पैदा करने वाले सेक्टर्स को मिले प्रोत्साहनों के जरिए बल दिया जा सकेगा। हालांकि, सार्वजनिक निवेश को केवल उच्च रोजगार और साथ ही साथ सार्वजनिक उत्पादों और सकारात्मक बहिकारक पैदा करने वाले क्षेत्रों में ही प्राथमिकता दी जा सकती है। इसे निजी निवेश द्वारा सहायता देने की जरूरत पड़ेगी, जिसे इन क्षेत्रों में उपयुक्त प्रोत्साहनों और निवेश पर फायदा लौटाने को सुनिश्चित करने वाले ढांचे के निर्माण के जरिए मोड़ा जा सकता है। यह पांच दशक पहले औद्योगिक क्षेत्र में और दो दशक पहले आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में निजी निवेश के आकर्षित करने के लिए किया गया था। इस प्रक्रिया को अब एक बार फिर से प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र और साथ ही साथ सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए दोहराना होगा। इस दिशा में कुछ शुरुआत हो चुकी है और इस प्रक्रिया को लोकहित की रक्षा में तेज करना होगा।

जिन प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हो चुका है – उदहारण – जल, जंगल , जमीन, उन्हें फिर से जीवित करना

हम पहले अलग-अलग आर्थिक क्षेत्रों पर नजर डालते हैं। कृषि सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है लेकिन लाखों कामगार और किसान अनिश्चित और कम आय के चलते इससे बाहर आ रहे हैं। इसकी जगह वो गैर-कृषि संबंधी कामकाज खोज रहे हैं। स्थानीय स्तर पर भी और बड़े शहरों में प्रवास के जरिए भी। लेकिन इसके बाद भी इस ट्रेंड को रोकना संभव है अगर कृषि के लिए जिन संसाधनों का क्षरण हो चुका है, उन्हें फिर से जीवित करने के लिए निवेश किया जाए। ये संसाधन- हैं जल, जंगल, जमीन।

जिन प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हो चुका है, उनमें जलधाराएं, नदियां, जलाशय और भूजल एक्वीफायर्स; कटाई और चराई के चलते छंट चुके जंगल; रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग, सीमा से अधिक सिंचाई और मृदा अपरदन के चलते जिन खेतों की मिट्टी की हालत खराब हो चुकी है, इत्यादि शामिल हैं। 5.5 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक बंजर भूमि को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। वहीं दूसरी करीब 6 करोड़ हेक्टेयर जमीन को उच्च स्तर पर मृदा और जल संरक्षण की जरूरत है। इसके साथ ही झीलों, तालाबों, और टैंक्स की करीब 75 लाख हेक्टेयर भूमि को सुधार की जरूरत है। वहीं लगभग दो तिहाई जिलों में भूजल स्तर को फिर से उसकी पहली जैसी अवस्था में लाने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है।

इधर, एक करोड़ हेक्टेयर की तथाकथित जंगली जमीन पर फिर से पर्याप्त वन रोपण करना है। ऐसे में जिन प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हो चुका है, उन्हें फिर से जीवित करने के क्षेत्र में लाखों रोजगार संभावनाएं हैं। यद्यपि, इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहुत सारी योजनाएं जैसे एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम चल रही हैं, इन्हें नई ऊर्जा दिए जाने की जरूरत है। प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग से लंबे समय तक रोजगार पैदा होने की संभावना बनेगी।

ध्यान देने की बात यह है कि इन रोजगारों का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण और जंगल वाले आदिवासी इलाकों में है, और शहरी इलाकों की परिधि में है, ठीक उन्हीं जगहों पर जहां रोजगारों की जरूरत है। इसके अलावा, इनमें से 90 फीसदी रोजगारों के लिए किसी भी तरह के कौशल और अर्धकौशल की ही जरूरत है। इससे अगले कुछ सालों में श्रम बल में मौजूद एक बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार पाने का रास्ता साफ होगा।

निम्न आय आवासन और स्थानीय लघु स्तर का इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए निर्माण क्षेत्र

निर्माण क्षेत्र में देखें तो आवासन और साथ ही साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़ी संख्या में रोजगार निर्माण की संभावना है। उल्लेखनीय तौर पर दो करोड़ आवासों की कमी और मौजूदा आवासन के स्तर को ऊपर उठाने की जरूरत, साथ ही साथ बैंकों और वित्तीय कंपनियों की तरफ से हाउजिंग फाइनांस की उपलब्धता को देखते हुए यह कहना ठीक होगा कि इस क्षेत्र को वित्तीय बढ़ावे की नहीं, बल्कि एक नीति की जरूरत है। इसके अलावा, मौजूदा शीर्ष 100 शहरों के बाद अगले 1000 शहरों में आधारभूत ढांचे के निर्माण और सुधार की जरूरत सड़कों, पुलों और स्कूलों, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों, पुलिस थानों और अस्पतालों जैसी सार्वजनिक इमारतों जैसे आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए कामगारों की उच्च मांग पैदा करेगी।

रियल स्टेट और कन्स्ट्रक्शन क्षेत्र में लगी हुई श्रम शक्ति का लगभग 90 फीसदी हिस्सा भवन निर्माण में कार्यरत है, जबकि बाकी का 10 फीसदी हिस्सा भवन निर्माण प्रक्रिया को पूरा करने, समापन, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, दूसरी इंस्टालेशन सेवाओं, विध्वंसन और काम की जगह को तैयार करने के कार्य में लगा हुआ है। रियल स्टेट और कन्स्ट्रक्शन क्षेत्र में 80 फीसदी से अधिक रोजगार बेहद की कम कौशल की जरूरत वाले होते हैं, जबकि 10 फीसदी कौशलपूर्ण कामगारों की जरूरत होती है। यह इस तथ्य के साथ मेल खाता है कि फिलहाल श्रम बल में निम्न स्तर के कौशल वाले कामगार मौजूद हैं और अगले कुछ सालों में उनका कौशल निर्माण हो जाएगा।

छोटे कस्बों में स्थित सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) में विनिर्माण

गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार, इस अनुपात में भी नहीं बढ़ा है कि मांग के कहीं आसपास भी ठहरे। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार वृद्धि कम बनी हुई है और इसके और कम होने की आशंका है क्योंकि व्यापक स्तर पर स्वचालन प्रयोग में आने लगा है। फिर भी, विनिर्माण क्षेत्र में, कृषि प्रसंस्करण के इर्द गिर्द नए रोजगार पैदा होंगे। ये रोजगार कृषि के स्तर पर उत्पादक इलाकों (जैसे पंजाब का दोआबा, मध्य प्रदेश का मालवा और आंध्र प्रदेश की तटीय पट्टी; और ग्रामीण इलाकों में सूक्ष्म उद्यमों जैसे हथकरघा और हस्तशिल्प) में पैदा होंगे। MSME क्लस्टर्स की बुनियाद के लिए चल रहे प्रोजेक्ट क्लस्टर ऑब्जरवेटरी के मुताबिक, ऑटोमोबाइल्स से लेकर पर्यटन तक भारत में अलग-अलग उत्पादों/सेवा श्रेणियों में 5600 से अधिक क्लस्टर्स काम कर रहे हैं।

| क्लस्टर की श्रेणी | संख्या |

| औद्योगिक क्लस्टर्स | 1416 |

| हस्तशिल्प क्लस्टर्स | 3403 |

| हथकरघा क्लस्टर्स | 608 |

| सूक्ष्म् क्लस्टर्स | 154 |

अगर SMEs को और अधिक उत्पादक और निर्यात-केंद्रित बनाया जाता है तो इन क्लस्टर कस्बों (जैसे पीतल के काम के लिए मुरादाबाद और होजरी के लिए तिरुपुर) में विनिर्माण रोजगार गति प्राप्त कर सकते हैं। आयातित उत्पादों के लिए नए माध्यमों और यहां तक की स्थानीकरण पर आधारित बड़े औद्योगिक क्लस्टर्स को स्थापित कर भी नए रोजगार पैदा किए जा सकते हैं (जैसा कि मोबाइल फोन विनिर्माण के लिए नोएडा और चेन्नई में पहले ही हो चुका है।

श्रम केंद्रित लघु स्तर की सेवाएं

सेवा क्षेत्र में पिछले दशक में उच्च स्तर के रोजगार की ज्यादातर वृद्धि सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और IT पर आधारित सेवा क्षेत्र के जरिए हुई, जो अब पहले से कहीं बेहतर सॉफ्टवेयर स्वचालन और साथ ही साथ अमेरिका में इनसोर्सिंग की तरफ वापस से लौटने के चलते मंदी का सामना कर रही है। ऐसे में, हमें एक बार फिर से खुदरा और थोक व्यापार, संग्रहण और माल भण्डारण, परिवहन और संचार जैसे दूसरे सेवा क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि की संभावनाएं तलाशनी होंगी।

पर्यटन में बहुत से रोजगारों की संभावना है, जो कि एक मिले जुले ढंग का सेक्टर है। ग्रामीण और छोटे कस्बाई इलाकों से लेकर धार्मिक स्थानों के स्तर पर और नए पर्यटन स्थलों का विकास कर नए रोजगार पैदा किए जा सकते हैं, जैसे- झारखंड में बैजनाथ देवघर, पश्चिम बंगाल में गंगा सागर द्वीप, मध्य प्रदेश में मांडू जैसे ऐतिहासिक स्थल और ओडिशा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जैसे सुदूर स्थित वन्यजीव पर्यटन क्षेत्र। व्यवसाय और व्यक्तिगत सेवाओं जैसे क्षेत्र भी सेवा क्षेत्र में रोजगार वृद्धि के बड़े क्षेत्र हैं, जैसे- रियल स्टेट सेल्स एंड मैनेजमेंट, कॉल सेंटर्स, डेटा सेंटर्स और पर्सनल ग्रूमिंग, मनोरंजन और मनोविनोद इत्यादि। इनमें से ज्यादातर सेवाएं निजी सेक्टर में दी जाती हैं और राज्य को केवल ‘ईज ऑफ डूंइंग बिजनेस’ के बैनर तले सुगम नीतियां बनानी हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना है कि इससे बड़ी संख्या में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भी फायदा हो।

अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगारों की सुरक्षा के लिए पथ विक्रेता (जीविका सुरक्षा एवं पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 जैसे कानून को उसकी मूल भावना के साथ लागू करने की जरूरत है। जी. एस. टी. की प्रक्रिया जिसमें ऑनलाइन तरीके से रिटर्न फाइल करने की जरूरत भी शामिल है, वो लाखों सूक्ष्म उद्यमों के लिए दुर्भर है और इसे युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए। केवल बड़े भुगतानकर्ताओं को ही कम्प्यूटरीकृत तरीके से जी. एस. टी. भरने के लिए कहा जाना चाहिए, जबकि छोटे भुगतानकर्ता वार्षिक तौर पर और संक्षिप्त स्तर पर रजिस्ट्रेशन के जरिए भी ऐसा कर सकते हैं, वहीं सूक्ष्म उद्यमों को जी. एस. टी. भरने की ही जरूरत नहीं होनी चाहिए।

स्वास्थ्य और शिक्षा, लोक प्रशासन और वित्तीय सेवाओं जैसी सामाजिक सेवाएं निजी और सार्वजनिक,दोनों क्षेत्रों में बड़े स्तर की रोजगार प्रदाता हो सकती हैं। हमने अलग-अलग सरकारी वेबसाइट्स से डेटा इकट्ठा किया है, जो बताता है कि शिक्षकों से लेकर पुलिस कर्मचारियों तक लगभग 20 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध हैं।

क्रियापद्धति और मॉडल

वर्ष 2023 में जी. डी. पी. लगभग 272 खरब रुपये थी। 30 फीसदी की मौजूदा निवेश दर पर इससे 82 खरब रुपये प्रति वर्ष का निवेश पैदा होता है, और जैसे-जैसै अर्थव्यवस्था बढ़ेगी वैसे-वैसे यह निवेश भी हर साल बढ़ेगा। इसके साथ ही, कुल निवेश को बढ़ाने के लिए नीतिगत स्तर पर एक दूसरा परिवर्तनशील भी हो सकता है। घरेलू बचत को बेहतर बनाकर और साथ ही साथ विदेशी निवेश को आकर्षित कर ऐसा किया जा सकता है। घरेलू निवेश सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों से होना चाहिए, वास्तव में निजी क्षेत्र से अधिक।

हमने एक रूढ़िवादी अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था साल दर साल अपनी जी. डी. पी. का केवल 30 फीसदी हिस्सा निवेश करेगी। यह आंकड़ा 24 से 40 फीसदी के बीच झूलता रहा है। मुख्य नीतिगत फैसला यह है कि आखिर किस तरह से अलग-अलग सेक्टर्स में निवेश किया जाए ताकि लक्षित रोजगारों की संख्या हासिल की जा सके, और यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये रोजगार अच्छे भत्ते वाले हैं और उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि पैदा कर रहे हैं। निवेश का ज्यादातर हिस्सा खर्च होगा क्षीण हो चुके प्राकृतिक संसाधनों के पुनर्जीवन पर ,

यह अलग-अलग सेक्टर्स में नीति निर्देशित निवेश के पुननिर्यतन के लिए एक मजबूत दलील है, जिसमें अधिक सार्वजनिक निवेश रोजगार पैदा करने वाले चार क्षेत्रों की तरफ मोड़ा जाएगा । मुख्य तौर पर सार्वजनिक निवेश की जरूरत साझा संपत्ति संसाधनों को पुनर्जीवित करने में होगी। लेकिन एक बड़ा नीतिगत हस्तक्षेप नए आर्थिक ढांचे को विकसित करने के लिए जरूरी होगा] सार्वजनिक निवेश का एक दूसरा बड़ा हिस्सा निम्न स्तर के आधारभूत ढांचे जैसे ग्रामीण और जिला स्तर पर सड़कें, पुल, बाजार अहाते, और लोक सेवा के प्रावधान, जिनमें स्वास्थ्य, साफ-सफाई, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कानून एवं व्यवस्था, और न्याय का प्रशासन शामिल हैं। निजी निवेश के लिए हमारा अनुमान है कि यह मुख्यत: निर्माण, विशेष तौर पर निम्न आय आवासन; अति सूक्ष्म एवं लघु विनिर्माण- हस्तशिल्प, हथकरघा, बिजली से चलने वालीं वस्त्र निर्माण मशीनों; लकड़ी एवं धातु के उत्पाद; सीमेंट, सेरेमिक, शीशे और प्लास्टिक के उत्पाद; इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, हाथ से चलने वाले उपकरणों और मशीनों और लघु स्तर के सेवा क्षेत्र में जाएगा। इन क्षेत्रों में भी निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है।

अलग-अलग क्षेत्रों में नीति निर्देशित निवेश के रोजगार पर असर का मूल्यांकन करने के लिए हमने एक साधारण आर्थिक मॉडल प्रयोग किया है, जिसके बारे में हमने नीचे बताया है। इसकी शुरुआत हमने मुख्य परिवर्तनशील का विवरण देकर की है। मॉडल दिखाता है कि अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश स्तर का रूपांतरण करने से अलग-अलग स्तर का रोजगार पैदा होता है। प्रत्येक सेक्टर में निवेश के समान स्तर पर प्रति इकाई निवेश पर अलग-अलग स्तर के रोजगार पैदा होते हैं, ऐसे में हमने रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए निवेश वितरण का अंतर-क्षेत्रगत अनुकूलन किया है। यही मुख्य नीतिगत परिवर्तनशील है।

मॉडल के परिणाम

उच्चतर रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रों में निवेश का अनुकूलन

जॉब यंत्र हमें यह दिखाता है कि अलग-अलग क्षेत्रगत वितरण का रोजगार और साथ ही साथ वृद्धि पर क्या असर पड़ता है, और इस तरह से यह मैनुअल ऑप्टिमाइजेशन के लिए जगह बनाता है। सारणी 2 दिखाती है कि प्रत्येक सेक्टर में उनके निर्माण के लिए कितने निवेश की जरूरत है। यह मॉडल आंतरिक तौर पर इस मायने में सटीक है कि वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात के अनुमानों के साथ, वही निवेश पांच सालों के लिए प्रति वर्ष औसतन 6.02 फीसदी की जी. डी. पी. वृद्धि दर को भी पैदा करता है।

हमारे मॉडल के अनुमानों के मुताबिक, नीति-निर्देशित अंतर-क्षेत्रगत निवेश वितरण के जरिए, 2024 से 2029 के बीच 7 करोड़ 6 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार पैदा किया जा सकता है। इसमें से, एक करोड़ 14 लाख लोगों के लिए क्षीण हो चुके प्राकृतिक संसाधनों को पुनर्जीवित करने के क्षेत्र, दो करोड़ 14 लाख लोगों के लिए आवासन और लघु स्तर के इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (MSE) विनिर्माण में एक करोड़ 14 लाख और एक करोड़ 28 लाख लोगों के लिए लघु स्तर के व्यापार, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी, वित्तीय और निजी सेवाओं के क्षेत्र में रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। यह 7 करोड़ 6 लाख रोजगार का 80 फीसदी हिस्सा है, यानी कुल 5 करोड़ 70 लाख रोजगार, और ऐसा केवल अर्थव्यवस्था में 50 फीसदी निवेश के जरिए संभव है।

सारणी 2: प्रत्येक सेक्टर में निर्मत रोजगार और आवश्यक निवेश

| सेक्टर | 2024-29 के दौरान कुल निवेश खरब ₹ में | कुल निवेश में सार्वजनिक हिस्सा % के तौर पर | -2024 -29 के दौरान सार्वजनिक निवेश खरब ₹ में |

| कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन, वनीकरण | 14 | 10 % | 1.4 |

| क्षीण हो चुके प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्जीवन | 14 | 90 % | 12.6 |

| निर्माण- आवासन और लघु इन्फ्रास्ट्रक्चर | 43 | 30 % | 12.9 |

| विनिर्माण- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम | 29 | 10 % | 2.9 |

| लघु स्तर की सेवाएं | 43 | 60 % | 25.8 |

| अर्थव्यवस्था के बाकी दूसरे सेक्टर | 143 | 10 % | 14.3 |

| कुल | 285 | 25 % | 70 |

सारणी 3, 2024 से 2029 की समयावधि के बीच प्रत्येक सेक्टर में पैदा हुए रोजगार दिखाती है। इसके साथ ही साथ यह सारणी क्षेत्रगत रोजगार और रोजगार के क्षेत्रगत हिस्से को भी दर्शाती है।

सारणी 3: अलग-अलग सेक्टर्स में कई सालों के दौरान रोजगार में परिवर्तन

| रोजगार लाखों में | कुल रोजगार के % के तौर पर क्षेत्रगत रोजगार | रोजगार लाखों में | कुल रोजगार के % के तौर पर क्षेत्रगत रोजगार | |

| सेक्टर | 2024 | 2029 | ||

| कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन, वनीकरण | 194.3 | 195.8 | 42.9 | 37.4 |

| प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्जीवन | 5.4 | 16.8 | 1.2 | 3.2 |

| निर्माण- आवासन और लघु इन्फ्रास्ट्रक्चर | 40.3 | 61.7 | 8.9 | 11.8 |

| विनिर्माण- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम | 34.4 | 45.8 | 7.6 | 8.8 |

| लघु स्तर की सेवाएं | 97.4 | 110.2 | 21.5 | 21.1 |

| अर्थव्यवस्था के बाकी दूसरे सेक्टर | 81.1 | 93.2 | 17.9 | 17.8 |

| कुल | 453 | 524 | 100 | 100 |

रोजगार के त्रिविमीय फैलाव का अनुकूलन

क्षेत्रों का चुनाव अपने आप में पर्याप्त नहीं है क्योंकि हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार वहां पैदा हों जहां आबादी रहती है, ताकि अनैच्छिक प्रवास को कम से कम किया जा सके। केवल ग्रामीण और शहरी वितरण की जगह, हमने रोजगार के त्रिविम वितरण प्रारूप का प्रयोग किया है।

ग्रामीण- वो गांव जहां की आबादी पांच हजार से कम है, ऐसे करीब 6 लाख गांव हैं, यहां पर प्राकृतिक संसाधनों को फिर से जीवित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

जिला मुख्यालय और छोटे कस्बे, इनमें विनिर्माण क्लस्टर्स को भी शामिल किया जाएगा- साल 2024 तक इनकी संख्या 75000 होने का अनुमान है और हम सुझाव देंगे कि शीर्ष 1000 पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

बड़े शहर और महानगर- इनमें महानगर और 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर और कुछ और इलाके शामिल हैं। इनकी संख्या लगभग 120 है।

ग्रामीण इलाकों से बड़े शहरों में प्रवास को रोकने के लिए- मॉडल दो तरह से काम करता है: ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाया जाए और इसे और आकर्षक बनाया जाए। रोजगार की संख्या क्षीण हो चुके प्राकृतिक संसाधनों को फिर से जीवित करने के क्षेत्र में बढ़ाई जा सकती है, इस बीच कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन और वानिकी में लंबे समय तक उत्पादकता और आय को बेहतर बनाया जा सकता है। जैसा कि कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों के रोजगार में किसी उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान नहीं लगाया गया है, कामगारों को उत्पादकता का एक बड़ा हिस्सा बढ़े हुए भत्ते के तौर पर मिलेगा। यह कृषि रोजगारों को और आकर्षक बनाएगा और कामगारों के खेती छोड़ने के ट्रेंड पर रोक लगाएगा। इसके बाद भी, कृषि में कामगारों का हिस्सा घटता रहेगा।

नीचे दी गई सारणी 5 तीनों त्रिवमीय श्रेणियों में सब-सेक्टर के आधार पर रोजगार में सर्वोत्कृष्ट अनुमानित वृद्धि को दर्शाती है। ये आंकड़े उसी जॉब यंत्र से निकले हैं इसलिए ये क्षेत्रगत निवेश चुनावों और इसके परिणामस्वरूप पैदा हुई वृद्धि के साथ लगातार एक जैसे हैं। जैसा कि देखा जा सकता है कि रोजगार में सबसे बड़ी 3 करोड़ 71 लाख की वृद्धि जिला मुख्यालयों और छोटे कस्बों में है। इसके मुकाबले ग्रामीण इलाकों एक करोड़ 21 लाख और बड़े शहरों एवं महानगरों में 2 करोड़ 14 लाख की रोजगार वृद्धि है। निर्माण, MSE विनिर्माण और लघु स्तर के सेवा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार संभावनाएं पैदा करना तभी संभव है, जब जिला मुख्यालयों और क्लस्टर्स में निवेश शुरू किया जाए, जो कि 100 तथाकथित स्मार्ट सिटीज (इस भाग में मेहरोत्रा भी देखें) के मुकाबले अगले 1000 वृद्धि केंद्र हैं।

सारणी 5: इलाके के आधार पर रोजगार में परिवर्तन

| सेक्टर | 2024-29 के दौरान इलाके के आधार पर रोजगार में वृद्धि लाखों में | |||

| ग्रामीण इलाके | जिला मुख्यालय और छोटे कस्बे | बड़े शहर और महानगर | कुल | |

| कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन, वनीकरण | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 1.4 |

| क्षीण हो चुके प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्जीवन | 6.8 | 3.0 | 1.5 | 11.4 |

| निर्माण- आवासन और लघु इन्फ्रास्ट्रक्चर | 1.6 | 13.2 | 6.6 | 21.4 |

| विनिर्माण- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम | 1.1 | 6.8 | 3.4 | 11.4 |

| लघु स्तर की सेवाएं | 0.6 | 8.1 | 4.1 | 12.8 |

| अर्थव्यवस्था के बाकी दूसरे सेक्टर | 0.6 | 5.8 | 5.8 | 12.1 |

| कुल | 12.1 | 37.1 | 21.4 | 70.6 |

रोजगार वितरण का कौशल के आधार पर अनुकूलन

2024 से लेकर 2029 तक अगले पांच साल के लिए रोजगार में क्षेत्रगत स्तर पर बेहतरी का अनुमान लगाने के बाद हमने प्रत्येक सेक्टर के तहत कौशल संयोजन की मांग पर नजर डाली। इसके लिए हमने अलग-अलग सेक्टर्स के विशेषज्ञों से चर्चा की। क्षीण हो चुके प्राकृतिक संसाधनों को फिर से जीवित करने के क्षेत्र को मुख्य तौर पर अकुशल और अर्धकुशल कामगारों की जरूरत होगी, यद्यपि पर्यवेक्षक स्तर पर कुशल कामगारों की जरूरत होगी। निर्माण और विनिर्माण क्षेत्रों में कुशल और अर्धकुशल कामगारों की मांग बढ़ जाती है और हमने जिन लोक सेवाओं का प्रस्ताव दिया है, उनमें यह मांग अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है।

सारणी 4: अलग-अलग क्षेत्रों में कई सालों के दौरान कौशल के आधार पर रोजगार में परिवर्तन

| सेक्टर | 2024-29 के दौरान कौशल के आधार पर रोजगार में वृद्धि | |||

| अकुशल और कम-कुशल | अर्धकुशल और कुशल | उच्च-कुशल और पेशेवर | कुल | |

| कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन, वनीकरण | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.4 |

| क्षीण हो चुके प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्जीवन | 9.1 | 1.4 | 0.9 | 11.4 |

| निर्माण- आवासन और लघु इन्फ्रास्ट्रक्चर | 12.8 | 6.8 | 1.7 | 21.4 |

| विनिर्माण- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम | 5.7 | 5.1 | 0.6 | 11.4 |

| लघु स्तर की सेवाएं | 6.4 | 5.1 | 1.3 | 12.8 |

| अर्थव्यवस्था के बाकी दूसरे सेक्टर | 3.6 | 5.5 | 3.0 | 12.1 |

| कुल | 38.9 | 24.1 | 7.6 | 70.6 |

निष्कर्ष

सारांश में, भारत में 2024 से 2028 के बीच 7 करोड़ रोजगार पैदा करने के लिए, हम चार मुख्य रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों में उल्लेखनीय निवेश का प्रस्ताव रख रहे हैं:

- क्षीण हो चुके प्राकृतिक संसाधनों को फिर से जीवित करना- जैसे जिन जलाशयों में गाद जमा हो चुकी है, मर रहीं जलधाराएं, प्रदूषित नदियां, खराब हो चुकी मिट्टी, क्षीण हो चुकीं चारागाहें और छंट चुके जंगल, ये सब छोटी अवधि में रोजगार की एक बड़ी संख्या पैदा करेंगे। यह पुनर्जीवन फिर कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन और वनीकरण क्षेत्रों के पुनुरुत्थान के लिए पूर्वशर्त के तौर पर काम करेगा।

- निर्माण- कम आय वाला आवासन और साथ ही साथ निम्न स्तर का इन्फ्रास्ट्रक्चर (ग्रामीण और जिला सड़कें, पुल, स्कूल और स्वास्थ्य सेवा केंद्र इमारतें, एक्सप्रेसवे, तेज गति से चलने वाली रेलों, मेट्रो रेल, बड़े एयरपोर्ट्स के मुकाबले)।

- सूक्ष्म उद्यमों जैसे हथकरघा, हस्तशिल्प और अधिक क्लस्टर्ड, निर्यात-केंद्रित लघु उद्यमों, और यहां तक की कुछ आयात स्थानीकरण आधारित मध्यम एवं दीर्घ उद्यमों के जरिए विनिर्माण।

- लघु स्तर की सेवाएं- अनौपचारिक क्षेत्र में खुदरा व्यापार, जबकि संगठित खुदरा क्षेत्र में और रोजगार पैदा होंगे, ई-कॉमर्स और थोक व्यापार, माल भण्डारण और परिवहन, डिलीवरी लॉजिस्टिक्स, लीक से हटकर पर्यटन, व्यावसायिक, वित्तीय और निजी सेवाएं।

सुझाए गए आधार पर अंतर-क्षेत्रगत निवेश के वितरण के लिए, हमने माना है कि क्षीण हो चुके प्राकृतिक संसाधनों को फिर से जीवित करने के क्षेत्र में ज्यादातर सार्वजनिक निवेश खर्च होगा, इसमें थोड़ा हिस्सा निजी निवेश का भी होगा, यह प्रोत्साहन और नए ढांचे पर आधारित होगा ताकि फायदा सुनिश्चित कर निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके।

त्रिविमीय वितरण के संबंध में, हम यह सुझाव दे रहे हैं कि 1000 जिला और क्लस्टर आधारित छोटे कस्बों में इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए निवेश किया जाए और इन इलाकों को आर्थिक तौर पर आकर्षक बनाया जाए, ये इलाके आर्थिक वृद्धि की चालक शक्ति के तौर पर काम करें और 100 तथाकथित ‘स्मार्ट सिटीज’ का विकल्प बनें।

जैसा कि देखा जा सकता है कि रोजगारों की एक बहुत बड़ी संख्या अकुशल कामगारों के लिए है लेकिन अर्धकुशल और कुशल श्रेणी के रोजगारों में भी उल्लेखनीय तौर पर वृद्धि का अनुमान है, इससे कामगारों के भत्ते भी बेहतर होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वृद्धि में किया गया निवेश बड़ी संख्या में अच्छे भत्ते और बेहतर काम की परिस्थितियों वाले रोजगार पैदा करें, नीतियों को कामगारों के लिए और हितकारी बनाना होगा और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संस्थान प्रभावी ढंग से काम करें।

बेहतर भत्तों को बस कानून बनाकर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है- बेहतर भत्ते बेहतर उत्पादकता और साथ ही साथ कामगारों की मोलभाव करने की शक्ति (मजदूर संगठनों और श्रम कानूनों के जरिए) का योग हैं, ताकि उन्हें उनकी उच्च उत्पादकता का उचित हिस्सा मिले। यद्दपि, रोजगार चर्चाएं लगभग पूरी तरह से कामगारों की संख्या और बेरोजगारों पर ही ध्यान केंद्रित करती हैं, अगर हमें लंबी अवधि में बेहतर श्रमिक उत्पादकता चाहिए तो अब समय आ गया है कि हम रोजगार चर्चा में व्यावसायिक सुरक्षा, कामकाजी स्थितियां और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को शामिल करें। हम 7 करोड़ रोजगार निर्माण नहीं तलाश रहे हैं, बल्कि सात करोड़ बेहतर आजीविकाओं की तरफ देख रहे हैं।

संदर्भ सूचि

- CMIE (2018), अनएंप्लॉयमेंट इन इंडिया: ए स्टेस्टिकल प्रोफाइल, मई-अगस्त 2018, सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी, मुंबई

- महाजन, विजय (2021) “भारत में आजीविका की स्थिति एवं परिणीति” https://www.accessdev.org/wp-content/uploads/2022/06/soil-report-2020.pdf

- मेहरोत्रा, संतोष (फरवरी 11, 2019), “द शेप ऑफ जॉब क्राइसिस”, द हिंदू

- मेहरोत्रा, संतोष और सरमिष्ठा सिन्हा (2017), “एक्सप्लेनिंग फॉलिंग फीमेल एंप्लॉयमेंट ड्यूरिंग ए हाई ग्रोथ पीरियड”, इकॉनमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, LII.39, पीपी. 54–62.

- मेहरोत्रा, संतोष (2023) श्रमबल एवं रोज़गार वृद्धि पर बहस (न्यू इंडियन एक्स्प्रेस, 3 जून 2023) https://www.newindianexpress.com/opinions/2023/jun/03/the-jobs-and-labour-debate-under-scrutiny-2581238.html

- MoSPI (2018) नेशनल अकाउंट्स स्टेटिस्टिक्स 2018 URL: http://mospi.nic.in/node/17651

- 7. NSSO (2019): पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) (जून 2017- जून 2018) URL:http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/Annual%20Report%2C%20PLFS%202017-18_31052019.pdf

- रेजी, प्रशांत (2019), एंप्लॉयमेंट इन इंडिया: स्ट्रक्टरल प्रॉब्लम्स एन एनालिसिस ऑफ एंप्लॉयमेंट सिचुएशन एंड द वे अहेड. पॉलिसी वॉच, अप्रैल 2019, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पररी स्टडीज, नई दिल्ली URL : http://www.rgics.org/wp-content/uploads/Policy-Watch_April2019.pdf

- सिन्हा, जे एन (1967): “डायनमिक्स ऑफ फीमेल पॉर्टिसिपेशन इन इकॉनमिक एक्टिविटी इन ए डेवलपिंग इकॉनमी”, प्रोसीडिंग्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस, बेलग्रेड, पीपी 336-37