यद्यपि विश्व को केवल चार प्रतिशत जनसंख्या ही पहाड़ों में बसती है, परन्तु सारे विश्व के क्षेत्र का दसवां भाग पर्वतीय है। पहाड़ों में होने वाली हलचलों का प्रभाव पाद प्रदेश (फुट हिल्स ) में बसने वाली चालीस प्रतिशत जनसंख्या पर पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की गलत दिशा का दुष्परिणाम केवल इन क्षेत्रों मे ही नहीं हो रहा है, बल्कि बाढ़, नदियों के प्रवाह में अस्थिरता, भूक्षरण और रेगिस्तान के फैलाब के रूप में मैदानी क्षेत्रों को भी विनाश की ओर धकेला जा रहा है हिमालय के उत्तराखण्ड क्षेत्र में पिछले चालीस वर्षों के सेवा कार्य के प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर सुश्री सरला बहन ने पहाड़ों में ‘विकास की सही दिशा का दर्शन कराने वाला एक विस्तृत पत्र छठी योजना के संदर्भ में योजना आयोग को मार्च 1977 में भेजा था। उत्तराखण्ड में कार्यरत रचनात्मक संस्थाओं, समाजसेवी कार्यकर्तात्रों और स्वतन्त्र विचारकों ने इसका मंथन किया और अब यह उनकी ओर से समस्त पर्वतीय जनता को उसके लिये ‘अस्तित्व के अधिकार-पत्र’ (ब्ल्यू प्रिंट फार सर्वाइवल ) के रूप में समर्पित किया जा रहा है । आशा है इसे अपनाकर और कार्यान्वित कराकर वह ऋषि के ‘असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय् । मूल्योंमा अमृतं गमय् मंत्र को साकार कर सकेगी ।

स्वराज्य के बाद पिछले 30-32 वर्षों में केन्द्र और राज्य सरकारें पर्वतीय विकास पर अरबों रुपया खर्च कर चुकी है । खर्च होने वाली यह धन राशि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के बाद निरन्तर बढ़ती जाती है, परन्तु कहावत के अनुसार, “जैसे जैसे दवा हो रही है, मर्ज बढ़ता जा रहा है ।” इसका मूल कारण विकास की गलत दिशा है। पर्वतीय क्षेत्र में होने वाली हलचलों का प्रभाव केवल यहां के जीवन तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि सारे देश को जल द्वारा जीवन देने वाली जीवन धाराओं नदियों का उद्गम क्षेत्र होने के कारण इसका प्रभाव सारे देश पर और मुख्यतः गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान पर पड़ता है । 1978 की वर्षात में आई बाढ़ ने इस तथ्य को स्पष्टतया उजागर कर दिया है कि किस प्रकार हिमालय में विविध कारणों से होने वाले मृदा-क्षरण के कारण बाढ़ की विभीषिका तीव्र हो जाती है। मुख्य प्राथमिकता स्थानीय दैनिक चारा ईंधन, खुराक इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्वतीय वनों का संरक्षरण होना चाहिये । इसके साथ मोटर मार्गों के निरन्तर बढ़ते जा रहे जाल के उपयोग और विकास की गति को कम करना चाहिये। हर दिशा में स्थानीय स्वावलम्बन का प्रयास तथा छोटी लाभनिरपेक्ष स्थानीय उत्पादक सहकारी संस्थाओं का निर्माण होना चाहिये जो स्थानीय मजदूरों के द्वारा स्थानीय आवश्यकतायो की पूर्ति करेगी। योजना बनाने से लेकर उसके कार्यान्वयन तक के कदम में स्थानीय जनता को भाग लेने का अवसर मिलना चाहिये। इस पृष्ठभूमि में पहाड़ों के विकास को एक नई दिशा देना आवश्यक हो गया है। पर्वतीय विकास की दो मुख्य दिशाय

निम्न प्रकार होनी चाहिये-

(क) जंगल और खेत के काम को हल्का करना । इस काम का मुख्य भार महिलाओं पर पड़ता है, जिससे अपने घर और परिवार की देखरेख के लिये उन्हें उचित समय नही मिलता है। पहाड़ों में औसत व्यक्ति की ईंधन की आवश्यकता सालाना दो मेट्रिक टन है, याने पूरे उत्तराखण्ड के लिये 80,00,000 टन है, और यह ईंधन ज्यादातर महिलाओं के सिर पर ढोया जाता है । काठमांडू में दो वर्ष मे ईंधन का दाम 300 प्रतिशत बढ़ गया था। इस कमरतोड़ जी उबाने वाले काम को हल्का किये बगैर, हम किस प्रकार उम्मीद करें कि इन पहाड़ों में स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था का पुननिर्माण कर सकेंगे ?

(ख) ऐसे कच्चे मालों का उत्पादन करना जिसका पक्का माल स्थानीय तौर पर छोटे पैमाने पर सार्वजनिक या सहकारी संस्थाओं के मार्फत बन सके। उस उत्पादन का लक्ष्य मुख्य तौर पर स्थानीय स्वावलम्बन होना चाहिये, न कि मैदानों को या विदेशों को निर्यात करना। मिट्टी पर उत्पन्न साधनों का निर्यात, याने अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति का निर्यात, यह प्रकृति के विरुद्ध सबसे बड़ा पाप ही है ।

इसलिये पहाड़ों में भूमि की क्षमता का विश्वसनीय सर्वेक्षण करने की अत्यन्त आवश्यकता है। इधर की स्थलाकृति में इतनी विभिन्नता है कि घाटी से घाटी में इस क्षमता में अन्तर आयेगा । इसलिये इस सर्वेक्षण को बहुत विस्तार से करने की आवश्यकता होगी, इधर-उधर नमूने के सर्वेक्षण से कोई सच्चा नतीजा नहीं निकलेगा ।

इस संदर्भ में याद रखने की बहुत आवश्यकता हैं, कि पहाड़ों के वनों का मुख्य महत्व राजस्व कमाना नहीं है बल्कि सारे उत्तर भारत में ऋतु और मौसम को संतुलित रखना है तथा गंगा के मैदान की उर्वरा शक्ति को कायम रखना है । उनके पर्यावरणीय महत्व की उपेक्षा करके उनके आर्थिक महत्व पर ध्यान देना उत्तर भारत के मौसम के लिये बहुत घातक है। इससे भयंकर पैमाने पर बढ़ती हुई बाढ़ और सूखे का चक्कर उत्पन्न हुआ है। ( इस संदर्भ में आकड़ों के लिये परिशिष्ट 1और 2 को देखें।)

1978 के वर्षों में सारे देश में लगातार होने वाले तथा बढ़ने वाले तुफानो का चक्कर चलता रहा । 1979 में हमने उसकी पराकाष्ठा आंध्रा और दिल्ली में देखी ये घटनायें सारे भारत के, लेकिन विशेषकर के हिमालय के पहाड़ों में शीध पुनर्वनीकरण के लिये एक चुनौती दे रहीं हैं। विस्तार से अध्ययन करने पर अनुभव आता है कि सारी दुनिया में आर्थिक लाभ के लिये मिट्टी का दुरुपयोग करने से सारी दुनिया की परिस्थिति में तेजी से बिगाड़ आ रहा है जो मुख्य तौर पर लालच और विशेषीकरण तथा उनसे पैदा होने वाली संकुचित दृष्टि की वजह से उत्पन्न हो रहा है । इसे रोकने के लिए सारी दुनिया के विचारशील लोगों को इकट्ठा होकर सोचना पड़ेगा । विश्व भर के सात सौ वैज्ञानिकों के द्वारा “विश्व संरक्षण व्यूह रचना की योजना का उद्घाटन भारत में करते समय प्रधानमंत्री का भाषण भविष्य के लिये आशाप्रद प्रतीत होता है । एक सौ राष्ट्रों ने उस कार्यक्रम को स्वीकार किया है । “डाल्यों के दगड़िया” ( मैंन ग्राफ दी ट्रीज ) तथा ऐसी संस्थायें इस दिशा में सोच तो रही है। अब हम सबका कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने इलाके में गम्भीरता से इस विषय पर विचार करके क्रियाशील बन जायें ।

वन-नीति

भूमिगत जलस्त्रोतों के घटने से तथा स्थानीय तौर पर उपलब्ध खुराक, ईंधन और चारे की उपलब्धि घटने से महिलाओं के काम का भार बढ़ गया है । आजकल कभी-कभी पीने का पानी एक मील की दूरी पर से ही उपलब्ध होता है, तथा ईंधन और चारा दस मील की दूरी पर ही मिल पाता है । 1979-80 के अकाल के दर्मियान में हिमालय के कुछ स्थानों पर पानी को मोटर मार्ग के ‘टेन्कर’ से चार मील की दूरी तक गांव में सिर पर ले जाना पड़ा । इसलिये छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य भूक्षरण की गति को रोककर जल स्तर को ऊंचा उठाना, वनों से अन्न वस्त्र, निवास व पशुपालन आदि स्थानीय अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिये । इसके अलावा मिट्टी की ह्रास हुई उर्वरा शक्ति को पुनः लौटाना होगा । यह सब आधुनिक वन विज्ञान के अनुसार नवीनतम वननीति के द्वारा सम्भव हो सकता है और इसके द्वारा पहाड़ों में पुनर्वास सम्भव हो सकेगा । “निरन्तर उत्पादन” की पुरानी व्याख्या ( कि वाणिज्य के लिये वन मे हर प्रकार का कच्चा माल निरन्तर मिलते रहना चाहिये के स्थान पर “निरन्तर उत्पादन’ को प्राकृतिक साधनों का निरन्तर नैसर्गिक विकास मानना पड़ेगा । मिश्रित वनों में मिश्रित उम्र तथा विभिन्न ऊंचाई के विभिन्न मौसमों में विकसित होने वाले वृक्ष का उत्पादन स्वभावतः ही निरन्तर बढ़ते रहना चाहिये । ऐसी वननीति से पर्वतों से श्रम और बुद्धि पलायन भी रुक सकता है ।

वन विभाग की वर्तमान दिशा 100 वर्ष पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित योजना पर आधारित है । उस समय पहाड़ घने चौड़ी पत्ती वाले वनों से आच्छादित थे । अल्मोड़ा के गजेटियर लेखक वाल्टन के अनुसार इस क्षेत्र में मनुष्यों के खाद्य योग्य इतने जंगली फल और चारा प्राकृतिक वनों में था कि पहाड़ों में कभी अकाल ही नहीं पड़ सकता । हल्के तौर पर मानव तथा पशुओं की आबादी का स्पर्श सिर्फ उन बनों के किनारों तक पहुँचा था । इस दर्मियान वन विज्ञान तथा परिस्थिति विज्ञान के विचारों में बहुत तेजी से विकास हुआ है। यह दुनिया भर के सब बनाधिकारियों को पुरानी नीतियों में परिवर्तन लाने की चुनौती दे रहा है। परन्तु इस समय तो बाढ़ और भूस्खलन के कारण परिस्थिति इतनी विस्फोटक हो गई है कि रहे-सहे हरे पेड़ों की कटाई उस समय तक रोकनी पड़ेगी जब तक राष्ट्रीय वननीति के लक्ष्यों के अनुसार पहाड़ों में कम से कम 60 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित न हो जावे, क्योंकि पहाड़ों में खड़ा प्रत्येक हरा पेड़, बाढ़ और भूस्खलन के खिलाफ एक जिंदा सन्तरी है और किसी बहाने उसे काटना बाढ़ के प्रकोप को अधिक तीव्र करना है ।

इसके सिवा मानव तथा पशुओं की आबादी के बढ़ते हुये बोझ से हमारे वनों में ईंधन और चारे का भयंकर अभाव होता जा रहा है ।

एक धान्य फसल विशेष करके शकु वृक्ष की एक धान्य फसल लगाने से तथा वन के फर्श को साफ रखने की नीति में मिट्टी के संरक्षक आवरण में बहुत कमी आती है, जिससे भूक्षरण को प्रोत्साहन मिलता है । इसके साथ-साथ सामान्य उम्र की एक धान्य फसल को एक समय में तैयार होने से उसे एक ही समय में काटना पड़ता है, इससे पहाड़ के तीखे ढाल नंगे झोंकों तथा वर्षा की बौछार का सहज शिकार बन जाते हैं, तथा भूक्षरण और भूस्खलन की प्रक्रियायें तेजी से बढ़ती हैं । ( प्रकृति में एक धान्य फसल के लिये कोई स्थान नहीं हैं ।) यह दुर्भाग्य की बात है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाई हुई अधिकांश एक धान्य वन- फसलें अब एक ही समय में परिपक़्व हो रही है, ठीक ऐसे समय में जब उन्हें गिराये बिना भी परिस्थिति अपने आप में खतरनाक बन चुकी है ।

इसलिए छठी पंचवर्षीय योजना की मुख्यदिशा बन खेती होनी चाहिये। इसमें मिश्रितों वनों के द्वारा ईंधन चारा, बिछाली, शहद, फल और वनों के बीच मिट्टी को पुष्ट बनाने वाली सोयाबीन जैसा द्विदल फसलों की खेती भी की जा सकती है। साथ ही कॉस्टफल तथा खाद्य, अखाद्य तेल व रेशों का उत्पादन उन वनों का मुख्य लक्ष्य होना चाहिये । अन्त में, स्थानीय छोटे पैमाने के सहकारी उद्योगों के निर्माण के लिए थोड़ा-सा लकड़ी का उत्पादन हो सकता है, जिसके पक्के माल द्वारा मुख्य तौर पर स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, न कि सिर्फ अतिरिक्त मॉल का निर्यात । परिपक्व होने पर कई चारा या अन्य उपयोगी साधन देने वाले प्रजातियों के वृक्ष स्वभावतः ही ईधन या बढ़ईगिरी के काम आते हैं ।

स्थानीय संस्थाओं को बड़े पैमाने पर स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले वृक्षों के पौधालयो को विकसित कर बड़े पैमाने पर लगातार उनके आरोपण का युद्धस्तरीय प्रयास करना चाहिये ।

गांवों के नजदीक स्थित सभी वनों की व्यवस्था को स्थानीय ग्रामीणों को सौंपना उचित होगा। इस दिशा में उन्हें काफी अनुभवी ज्ञान है, तथापि आवश्यकता होने पर उन्हें विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलना चाहिये । उनके सम्पर्क में आने से विशेषज्ञ भी अपने व्यवहारिक अनुभवों को बढ़ा सकेंगे।

सहजीवन (सिम्बाओसिस) तथा विशेष प्रजातियों के वृक्ष मिट्टी से क्या विशेष तत्वों का उपयोग करके क्या विशेष तत्व मिट्टी को लौटाते हैं ? इस ओर अध्ययन और खोज होनी चाहिये ।

हर श्रेणी के बनों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिये एक ही नीति कायम होनी चाहिये, न कि सामूहिक वनों तथा वाणिज्य वनों का फर्क । सब प्रकार के वनों का मुख्य लक्ष्य मिट्टी को उर्वरा शक्ति को कायम रखना और बढ़ाना, जल स्रोतों का संरक्षण तथा स्थानीय दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिये ।

सड़कों का निर्माण-

पूर्व निर्मित योजनाओं का एक मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय तथा सहायक मार्गो का निर्माण रहा है, इसमें संरक्षण की तथा बड़े पैमाने पर पहाड़ों से कच्चे माल का निर्यात तथा पहाड़ों में पक्के माल के आयात की दृष्टि मुख्य रही है, इस नीति से तीन विपरीत नतीजे निकले हैं- (क) कच्चे माल के निर्यात से स्थानीय मजदूरी के अवसर घट जाते हैं जिससे शिक्षित तथा अशिक्षित युवकों को मैदान में नौकरी और मजदूरी की खोज में भटकना पड़ता है । इससे पहाड़ों में वृद्ध, बच्चे और महिलाएं ही रह जाती हैं, जिससे संकुचित और अपूर्ण पारिवारिक और सामाजिक जीवन की बुराईयाँ उत्पन्न होती है । (ख) पहाड़ के निवासी मनीआर्डर की अर्थव्यवस्था पर निर्भर हो जाते हैं । इससे कई अस्वस्थ प्रवृत्तिया का विकास होता है । दो दृष्टियों से सुदूर पहाड़ी सीमान्त क्षेत्र में यह अवांछनिए परिस्थिति है । पहले, राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से दूसरे राष्ट्रीय संरक्षण की दृष्टि से ऐसे सीमान्त क्षेत्र में, संरक्षण के लिए सबसे विश्वस्त साधन एक ऐसा सतुष्ट और समृद्ध समाज है, जो उचित अवकाश और मनोरंजन के लिए समय मिलने के साथ साथ विभिन्न तथा आत्म सन्तुष्ट करने वाली प्रवृत्तियों के द्वारा अपनी स्थानीय आवश्यकताओं की मुख्य पूर्ति कर सकें। (ग) यह माना गया है कि सड़कों के निर्माण की योजना अभियांत्रिक समस्याओं तक ही सीमित है।अन्य दृष्टियों या दूसरे विभागों से समन्वय करने का प्रयत्न नहीं होता है । इससे सड़कों के आसपास के बन बड़े पैमाने पर कटते हैं । वर्षा में अतिरिक्त पानी के बहाव के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं होती है । जिससे भूक्षरण और भूस्खलन तेजी से बढ़ता है। नंगे हो गए ढालों पर उचित पुनरावरण के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं होती है आजकल की नई निति सड़क के नीचे रोक वाली दीवालों को बनाने के बदले सड़क की ऊपर तेज ढालू जमीन को सीधी काटना है, जिससे भूस्खलन और भूक्षरण का खतरा बहुत तेजी से बढ़ता है । यह एक बहुत खतरनाक अल्पदृष्टि की नीति है तथा लम्बे अरसे में यह किफायती न रह कर अत्यन्त खर्चीली और बर्बादी की नीति साबित होगी। इसके सिवा चट्टान तोड़ने हेतु किये गये बहुत तेज विस्फोटों की वजह से गम्भीर भूगर्भीय परिणाम उत्पन्न होते हैं। जिससे भूमिगत जलस्रोतों में दरार पड़ने से पानी की सतह नीचे गिरती हैं तथा तवाघाट (पिथौरागढ़) और बेलाकूची (चमोली) में होने वाले भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। हर साल दर्जनों गांवों में इस प्रकार की छोटी दुर्घटनाएं घटती रहती हैं ।

सड़कों के निर्माण में सब विभागों की तरफ से समन्वपात्मक योजना बननी चाहिये वह सिर्फ अभियांत्रिक दृष्टिकोण से नहीं बननी चाहिये । पर्वतीय विकास से सम्बन्धित सब विभागों की तरफ से एक समाकलित (इन्टिग्रेटेड) नीति का निर्माण होना चाहिये, जिसमें योजना बनाने से कार्यान्वयन तक हर स्तर पर स्थानीय कार्यक्रम और सहयोग निहित हो । किसी भी विभाग की योजना बनाने की जिम्मेदारी कभी उस विभाग तक सीमित नहीं रहनी चाहिये । खण्डीकरण से कोई भी काम सफल नहीं हो सकेगा ।

इन सड़कों के किनारों में जगह-जगह पर छोटे ‘निर्माण केन्द्र’ पैदा होते हैं, जिनमें स्थानीय कृषि उत्पादन दूध, फल, अनाज इत्यादि की विक्री होती है और गाँव के बच्चे उन आवश्यक पौष्टिक तत्वों से बंचित होते जाते है। स्थानीय ईंधन का अविवेकी उपयोग भी बढ़ता है। पुरानी और नयी पीढ़ी के बीच स्वास्थ्य का अन्तर बहुत स्पष्ट दिखाई देता है क्योंकि नयी पीढ़ी उन पौष्टिक तत्वों से वंचित रहती है जो पुरानी पीढ़ी को बचपन में उपलब्ध थे ।

पीने का पानी तथा सिचाई योजनाएं

अभी तक की योजनाओं की एक मुख्य दिशा दूर से नलों के द्वारा पेय जल पहुँचाने की रही है। लेकिन पानी की घटती हुई सतह की वजह से, उन योजनाओं से सिर्फ तत्कालिक सहूलियत मिलती है । थोड़ी देर में पानी को फिर ज्यादा दूर से लाने की योजना बनानी पड़ती है । (परिशिष्ट २ देखें) इससे सिचाई के साधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । जल की सतह को ऊंचा उठाने की रचनात्मक संरक्षक बननीति के अभाव में, इस सिलसिले में किये हुए खर्च का परिणाम सिर्फ जल की घटती हुई उपलब्धि ही रहती है ।

उद्योग

ऐसे बड़े पैमाने के उद्योगों का निर्माण करने के प्रयत्न से, जिनमें कच्चे माल का निर्यात मैदान को तथा पक्के माल का आयात मैदान से होता है, जिनमें भारी- भारी पूँजी लगने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर यातायात हेतु जीवावशेषीय ईंधनों का उपयोग तथा आर्थिक खर्च होता है, मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ ही साथ, स्थानीय मजदूरी के लिये बहुत कम अवसर मिलता है ।

विस्तृत पैमाने पर छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास स्थानीय सहकारी संस्थाओं के द्वारा होना चाहिए जिससे शिक्षित और अशिक्षित व्यवस्थापकों, तकनीशियनों तथा मजदूरों को काम मिल सके । (परिशिष्ट 6 देखिये )

ऊर्जा के स्रोत

गोबर गैस संयंत्रों तथा सौर, पवन तथा जल शक्ति का उपयोग करने के लिए अन्य संयंत्रों पर ऐसे प्रयोग होने चाहिए जिससे उनका संचालन व मरम्मत स्थानीय कारीगर सरलता से कर सकें । सफल प्रयोगों का विस्तार सरकारी सहायता से गांवों में होना चाहिये । इसके साथ-साथ, ईंधन को बचाने वाले निर्धूम चूल्हों का फैलाव बड़े पैमाने पर होना चाहिये ।

विशाल बांध तथा हाइडिल संयत्रों के बदले में, स्थानीय तौर पर सौर, पवन या जल शक्ति पर निर्मित विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जिसका उपयोग सिचाई तथा अन्य कामों में हो सके । अमेरिका में इस सिलसिले में छोटे व बड़े पैमाने पर सरकारी और गैर सरकारी प्रयोग काफी सफल हो रहे हैं ।

पशु–पालन

पहाड़ों को नंगा बनाने में एक और मुख्य कारण ज्यादा पैमाने पर पशुओं को चराना भी है। गांव वालों को ज्यादा अच्छी नस्ल के कम पशुओं को पालने हेतु प्रोत्साहन देना चाहिए। गांव के आसपास के नगे ढालों पर तथा गांव के आसपास के जंगलों में चारा पैदा करने वाली प्रजातियों को लगाना चाहिए ताकि थोडे से वर्षों में पशुओं को घर में खिलाना सम्भव हो सकेगा। हालांकि ऐसा करने से चारा काटने का श्रम बढ़ेगा, तथापि ग्वालो का समय बचेगा। कुछ क्षेत्रों को चारागाह के लिये इस दृष्टि से भी रखना चाहिये कि पशुओं को कुछ समय तक वहाँ चराकर व्यायाम और घूमने का आनन्द मिल सके ।

स्वास्थ्य

अब तक सब योजनाओं में ग्रामीण जन स्वास्थ्य पर बहुत खर्च हुआ है । सब जगह डाक्टर रहित अस्पताल तथा औषधि रहित दवाखाने मिलते हैं। सड़क के किनारे लगभग हर एक ‘विकास केन्द्र’ में बेकार कम्पाउण्डर और डाक्टर मिलते है, जो ऊँचे दाम पर कम उपयोगी सेवा करते हैं। इसके साथ-साथ इधर पेटेन्ट तथा अन्य औषधियों को बेचने वाली कई दुकाने चल निकली हैं। ( भलेही उनका मुख्य लक्ष्य संजीवनी सुरा तथा अन्य मादक औषधियों की बिक्री क्यों न हो ) लेकिन ये कई अन्य प्रकार की दवाईयां भी बेचते हैं, जिनके उपयोग के बारे में उन्हें न कोई सही जानकारी और न सही अनुभव है। उनके दुरुपयोग से किन बुराइयों के पैदा होने की सम्भावना है, ये इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं ।

गांव वाले जड़ी-बूटियों का उपयोग करने के आदी होते हैं, तथा सीधी सादी आयुर्वेदिक चिकित्सा के भी आदी होते हैं (ये जड़ी-बूटियां प्रचुर मात्रा में खेतों व वनों में मिलती हैं और आजकल कई ऐसी जड़ियों का उपयोग आधुनिक औषधियों को बनाने में होता है)। इस प्रकार की चिकित्सा के प्रति ये संवेदनशील होते हैं, उनसे उन्हें जल्दी से लाभ हो सकता है 1

चीन के “नंगे पांव वाले डाक्टरों” की तरह जन सेवकों को तैयार करना चाहिये जो प्रचलित संक्रामक रोगों तथा अन्य साधारण रोगों को पहचानकर उनकी चिकित्सा कर सकें ।

तहसीलों पर सक्षम दवाखानों में अन्य किस्म के रोगों के लिये सक्षम डाक्टरों तथा आवश्यक औषधियां और सहूलियतें उपलब्ध होने चाहिये जो अधिक गम्भीर रोगों की चिकित्सा कर सकें।

“नंगे पांव वाले डाक्टरों” का मुख्य लक्ष्य स्वस्थ जीवन तथा साधारण व सरलता में उपलब्ध होने वाले साधनो के उपयोग के बारे में शिक्षा देना होना चाहिए ।

जैविक खेती

मसलन इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अकुचिल (non-bearded) गेहु को लगाने से, उसके अधिक उत्पादन का लाभ इसलिए नहीं मिल पाता है क्योकि वह गांव के गौरैया के प्रहार से सुरक्षित नहीं होता है।

रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक तथा शाकनाशक औषधियों का उपयोग निषेध होना चाहिये। घाटियों में मनुष्यों के मलमूत्र तथा पशुओं के गोवर और लीद के संसाधन के लिए बड़े पैमाने पर गोबर गैस संयन्त्रों को लगाने का प्रोत्साहन देना चाहिये । इससे वन के ईंधन का खर्च बचेगा, तथा स्वस्थ प्रकाश मिलने से तथा धुंए से बचने के साथ ही साथ खेतों के लिये उत्तम उर्वरक भी मिल जायेगा ।

पर्यटक उद्योग

सक्षम विकसित इलाकों में शायद पर्यटक उद्योग से बहुत हानि नहीं होती, लेकिन अभावग्रत क्षेत्रों में यह स्थानीय तौर पर उपलब्ध खुराक (अनाज, दूध, तरकारी फल इत्यादि) पर एक बोझ बन जाता है। इन चीजों के अभाव से ग्रामीण बच्चों के स्वास्थ्य पर पहले से विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

विकसित देशों में भी पाया गया है कि पर्यटक उद्योग के विकास से स्थानीय संस्कृतियों का ह्रास होता है। हालांकि यह उद्योग सिर्फ आंशिक समय की नौकरी या मजदूरी देता है, तथापि लोग कृषि की और कम ध्यान देने लगते हैं तथा देहात से नगरों की ओर भागने का क्रम प्रारम्भ हो जाता है। फिर देहात सही माने में ग्रामीण नहीं रह पाते हैं।

यह भी दुःख की बात है कि आजकल डीजल की इतनी कमी होने पर भी इस उद्योग में उसका काफी ख़र्च होता है और डीजल की कमी की वजह से दूर देहाती में राशन नहीं पहुँच पाता है ।

पर्यटक उद्योगों को बढ़ाने के लिये मंदिरा तथा मादक औषधियों के सेवन को प्रोत्साहन देना, एक बिलकुल समाज विरोधी कदम है। स्थानीय लोगों के सामने यह बहुत गलत उदाहरण है । इसलिए उत्तराखण्ड में नशाबन्दी को जारी रखना अति आवश्यक है तथा अतिथि गृहों इत्यादि में नशा विरोधी पोस्टर, प्लेकार्ड और विज्ञापनों को लगाने के साथ-साथ इस सन्दर्भ में पर्चे भी बांटने चाहिये ।

शिक्षा

अन्त में हर स्तर पर विद्यालय, महाविद्यालय तथा प्रौढ़ शालाओं में उचित शिक्षा एक महत्वपूर्ण समस्या है। नागरिक जीवन के मूल्यों तथा रिवाजों पर आधारित वर्तमान शिक्षा पद्धति से हमारे युवक स्वावलम्बी रचनात्मक श्रमाधारित ग्रामीण जीवन बिताने के लिये अयोग्य हो जाते हैं । उत्पादक श्रम पर आधारित जीवन के बदले में विद्यार्थी अनुत्पादक सफेद पोश वाला जीवन बिताने को तैयार हो जाते हैं। इससे बड़े पैमाने पर शिक्षित बेकारी की समस्या बढ़ रही है और अस्थिरता और असन्तोष चारों ओर फैल रहे हैं। फौरन शिक्षा की दिशा तथा उसके विषयों में मौलिक परिवर्तन लाने की अत्यन्त आवश्यकता है । सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक शिक्षा दोनों ग्रामीण जीवन, ग्रामीण उद्योग तथा वैज्ञानिक श्रम के आधार पर वनों के संरक्षण तथा सम्बर्द्धन, सब हमारी शिक्षा पद्धति का आधार बनना चाहिये ।

हमारे महाविद्यालयों को बिगाड़ने में एक मुख्य कारण मदिरा तथा मादक द्रवों का बढ़ता हुआ प्रसार है । यह परमावश्यक है कि व्यापक आन्दोलन (विशेषकरके महिलाओं के आन्दोलन ) के फलस्वरूप लगाई नशाबन्दी कायम हो । बड़े पैमाने पर सक्षम प्रचार को फैलाने की आवश्यकता है ।

एक गलत धारणा प्रचलित है कि इससे पर्यटक उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । विलायती पर्यटक इस उम्मीद से भारत में व्यापक पैमाने पर घूमने आते हैं क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का व्यावहारिक स्वरूप देख सकें । निराश होकर उन्हें अपने देश को लौटना पड़ता है। शराब की दुकानों के खुलने से यह निराशा और अधिक बढ़ जायेगी ।

इस योजना के सभी पहलुओं पर सभी मानसिक स्तरों के योग्य साहित्य व्यापक पैमाने पर तैयार करना चाहिये, जो आसानी से और कम दाम पर उपलब्ध हो सके ।

परिशिष्ट- 1

नमकीकरण (salinisation) तथा दलदल से 70 लाख हेक्टेयर उपजाऊ जमीन नष्ट हो गई है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल तीस करोड़ हेक्टेयर (300 million) से थोडा ज्यादा है। इसमें से साढ़े आठ करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा है जिस पर वनस्पति के उचित आवरण का अभाव है, लेकिन जिसका सदुपयोग होने पर सुरक्षित होकर सही नीति अपनाने से, उनका विकास हो सकता है।

दो करोड़ हैक्टेयर में बाढ़ का खतरा उपस्थित रहता है ।

बढ़ती हुई आवादी को इस क्षति से कितना नुकसान होता है उसका हिसाव लगाना कठिन है ।

हर साल भूक्षरण से छः अरब टन उपजाऊ मिट्टी बह जाती है । इसी प्रकार भूमि के पौष्टिक तत्व एन० पी० के० (N.P.K.) की क्षति की कीमत सालाना 3 अरब रुपये तक पहुँचती है इसके साथ-साथ फसलों को, मकानों को, पशुओं को तथा समाज को कितना नुकसान होता है, इसको भली भांति नहीं आंका जा सकता ।

सत्तर ( seventy ) लाख हैक्टेयर भूमि दलदल बनने से क्षति दस अरब रुपयों तक पहुँची है ।

नहरों से सिंचित दो करोड़ हैक्टेयर भूमि में सिचाई की व्यवस्था अपूर्ण है ।

परिशिष्ट-2

पहले पहल अल्मोड़ा शहर में पूरा पानी शहर के स्थानीय स्रोतों से ही मिलता था । पानी की सतह गिरने से तथा बढ़ती हुई आवादी की वजह से, दूर के स्रोतों से पानी लाने की आवश्यकता पड़ी । लेकिन अन्त में हर योजना इस बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने में असमर्थ रही और अब अन्त में पानी का मुख्य स्रोत दो हजार फुट नीचे कोसी नदी से पम्प किया हुआ पानी आ रहा है। अब पेय जल तथा सिचाई के लिए इस छोटी नदी के पानी का उपयोग इतने वृहत पैमाने पर हो रहा है कि वह अपने एक मुख्य स्थानीय उद्योग पनचक्की (याने घाटा पोसने वाले घराटों) को पानी देने में असमर्थ है ।

पौड़ी – 1965 में जब पहले पहल नल द्वारा पानी दूर से पहुँचने लगा तो उसका प्रवाह 360 लीटर प्रति मिनट था लेकिन 1977 में वह प्रवाह सिर्फ 108 रह गया था, जबकि आवादी में काफी वृद्धि हुई थी। इसके सिवा, जिस स्रोत से यह पानी लाया गया था उसके आसपास के गांवों में सिचाई के कार्य पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ चुका है ।

1977 में सवा अरब रुपये 1250 गांवों तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए मंजूर हुए थे, क्योंकि जब स्थानीय स्रोत सूख जाते हैं, तब दूर से पानी पहुंचाने की आवश्यकता होती है। लेकिन गिरते हुए जल स्तर की वजह से ज्यादा खर्च करने पर भी पानी का अभाव फिर भी बना रहता है।

नदियां और बांध बढ़ते हुए तापमान की वजह से हिमनद घटते जा रहे हैं। गंगा की घाटी के पहाड़ी क्षेत्रों में 22 बाघों के लिये सर्वेक्षण हो चुका है, लेकिन जब तक भूक्षरण और भूस्खलन से उनके जलागम क्षेत्र (Catchment areas ) का संरक्षण नहीं होता, तब तक ये सब योजनायें बहती हुई मिट्टी के बढ़ने की वजह से असफल रहेंगी। डा० सी० पी० बोहरा, इण्डियन ग्लेसियोला जकल सर्वे के निदेशक ने पाया है कि 1965 से 1976 तक गोमुख हिमनद 775 मीटर पीछे हट गया है (यानी औसत में सालाना 18 मीटर) 232 47 वर्ग मीटरों के क्षेत्रफल से बर्फ अब लुप्त हो गई है। पिछले दो वर्षों में गोमुख ग्लेशियर के पीछे हटने की गति कई गुना तीव्र हो गई है।

परिशिष्ट-3

वन विभाग के लक्ष्य तथा कार्य से सम्बन्धित आकडे (कुछ ब्रिटिश जमाने के कुछ स्वतन्त्र भारत के) ।

भागीरथी वन खण्ड

उत्तरकाशी क्षेत्र

ब्रिटिश युग- 1871-72, 1875-76 में राजस्व का 70 प्रतिशत संरक्षण पर खर्च हुआ, 05 प्रतिशत व्यवस्था पर खर्च हुआ ।

स्वतन्त्र युग – 1975-76 में राजस्व का सिर्फ 9 प्रतिशत संरक्षण पर खर्च हुआ।

1976-77, 1986-87- लक्ष्य |

मुख्य लक्ष्य- जलागम क्षेत्रों (Catchment) का संरक्षण ।

दूसरा लक्ष्य – अविच्छिन्न उत्पादन (Sustained yield)

ये दोनों लक्ष्य परस्पर विरोधी हैं। सरकार की परिभाषा में अविच्छिन्न उत्पादन (Sustained yield) याने अविच्छिन्न पेड़ों को गिराना (Sustained fellings) पर्यावरणीय भाषा में अविच्छिन्न उत्पादन (Sustained yield) याने अविच्छिन्न (Sustained) उपज भूमि को कभी नंगा नहीं होना- मिश्रित उम्र की मिश्रित प्रजातियों का वन ।

चकराता बन खण्ड

4314 हैक्टेयर में पेड़ गिराये गये थे । 36.6 हैक्टेयर में पेड़ लगाये गये थे, लेकिन अच्छे नतीजे नहीं आयें । कुछ वर्षों में 4 प्रतिशत से कम सफलता मिली थी। 1969-70 मे 2 प्रतिशत – 1970-71 में 30 प्रतिशत औसत में 20 प्रतिशत सफलता मिली । (चकराता वन खण्ड कार्ययोजना रिपोर्ट पैरा 5/48 पृ. 153) ।

1913-18 की हैक्टेयर आमदनी रु० 5.73 बचत 257

1972-73 की हैक्टेयर आमदनी रु० 176.61

1500 मीटर से ज्यादा ऊँचे के क्षेत्र “वन क्षेत्र’ घोषित होते हैं । लक्ष्य है गांव से दूर बांज, खैर, ओरेडो, बुरेडे लगाना गांव के नजदीक यूकलिप्टस (प्रस्वेदन Transpiration की प्रक्रिया में यूकलिप्टस बहुत पानी का उपयोग करता है जिससे मिट्टी सूख जाती है। खाद की दृष्टि से उसकी पत्तियों में अमलत्व ज्यादा रहता है।)

उत्तरकाशी वन खण्ड

1971-72, 1974-75 में पेड़ लगाने में सिर्फ 20 प्रतिशत सफलता ।

लक्ष्य- 4251.544 हैक्टेयर में पेड़ लगाना ।

कार्य- 2773.071 हैक्टेयर (उ० का० रिपोर्ट पैरा 110 / 11) पृ. 22 ।

पैरा 11/1 में लिखा है कि जहां बांज बनों के संरक्षण की जिम्मेदारी गांव वालों के हाथ में रही, वहां पर संरक्षरण ज्यादा अच्छा रहा ।

चीड़ के पेड़ों पर या छोटे पेड़ों पर घाव होने से, पेड़ कमजोर पड़ गये हैं ।( पू. 5, पैरा 205 ) इतने सूखे तथा सुखने वाले पेड़ हो गये हैं कि हरे पेड़ों को काटने की आवश्यकता नहीं है । (पैरा 2/30 पृ. 36) फिर भी दूसरी योजना में यह लक्ष्य या इससे भी ऊँचा लक्ष्य, निर्धारित हुआ । (उ० का० रिपोर्ट पू. 32 पैरा 11/1)

भूक्षरण तथा पानी के संरक्षरण की दृष्टि से बांज वनों का संरक्षरण तथा विकास अनिवार्य है । फिर भी, 2456 हैक्टेयर में पेड़ लगाने के लक्ष्य के बाबजूद भी, सिर्फ 526 हैक्टेयर में वन लगाया गया था ।

लक्ष्य को संरक्षरण बतलाने पर भी व्यवहार में ज्यादा से ज्यादा लीसा व लकड़ी का उत्पादन लक्ष्य होता है। फिर भी संरक्षण पर किया खर्च घट रहा है ।

भागीरथो वन खण्ड

1971-72, 1975-76 राजस्व रु० 20,82,384

संरक्षण तथा स्थायीकरण पर खर्च रु०14,29,977

व्यवस्था पर खर्च रु० 79,340

अब सिर्फ 37 प्रतिशत आमदनी का खर्चा होता है लेकिन वह खर्च किन-2 मुद्दों पर होता है, उसका कोई विवरण नहीं है ।

परिशिष्ट-4

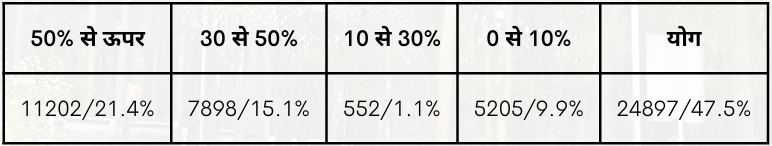

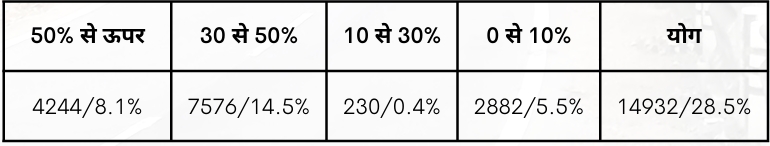

उपग्रह चित्रों के अनुसार उत्तराखण्ड के वनों की स्थिति – ढाल और क्षेत्रफल

वन क्षेत्र

ढाल के अनुसार क्षेत्रफल वर्ग कि० मी० में

गैर वन क्षेत्र

ढाल के अनुसार क्षेत्रफल वर्ग कि० मी० में

जिलों में वन क्षेत्र का प्रतिशत

| नदियों के जलागम | उप जलागम | क्षेत्रफल वर्ग कि० मी० | वन क्षेत्र प्रतिशत

|

|

| 1 | पिथौरागढ़ 2

|

11

|

8856

|

39.7 |

| 2 | अल्मोड़ा 5

|

9 | 5385 | 47.8 |

| 3 | नैनीताल 3

|

8 | 6792 | 68.3 |

| 4 | चमोली 2

|

9 | 9125 | 33.6 |

| 5 | गढ़वाल 5

|

12 | 5440 | 53.7 |

| 6 | उत्तरकाशी 1

|

6 | 8016 | 43.6 |

| 7 | टिहरी 3

|

15 | 4421 | 54.7 |

| 8 | देहरादून 1 | 3 | 3088 | 60.6 |

नदियों के जलागम में वनों का क्षेत्र

| क्षेत्रफल कि० मी०

|

वन क्षेत्र प्रतिशत

|

अधिकांश पर्वतीय वन 50% से भी अधिक ढाल पर है जो समतल क्षेत्र हैं वे मैदान से मिलने या मैदानी क्षेत्र वाले जिलों टिहरी गढ़वाल, नैनीताल और देहरादून में है ।

|

||

| 1 | टोंस

|

2390 | 76.6 | |

| 2 | यमुना (पर्वतीय) | 2404 | 56.7 | |

| 3 | भागीरथी

|

7880 | 34.9 | |

| 4 | अलकनन्दा

|

10951 | 32.1 | |

| 5 | पश्चिमी नयार | 1921 | 36.5 | |

| 6 | रामगंगा | 6205 | 41.4 | |

| 7 | शारदा (काली) | 11467 | 45.4 | |

| 8 | कोसी

|

6753 | 69.0 |

बड़ी नदियों के उद्गम क्षेत्र वाले तीन सीमान्त जिलों- चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी की स्थिति चिन्ताजनक है ।

परिशिष्ट-5

विशाल बांध

भारत में विशाल बांधों को बनाने का बुखार अब उत्तराखण्ड तक पहुच गया है ।

स्वराज्य मिलने से पूर्व, सारी दुनियाँ की तुलना में भारत में परम्परागत पद्धति से सिंचित भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक था । बहुत कम बड़े पैमाने की सिचाई की योजनाएं थी, सबसे ऊंचा बांध 85 फुट का था ।

अखण्डित भारत में 1800 से लेकर 1950 तक एक अरब रुपये से कम खर्च सिचाई पर हुआ था । प्रथम पंचवर्षीय योजना में 7 अरब रुपये का खर्च मन्जूर हुआ था । 23 वर्षों में 20 अरब रुपया खर्च हुआ है । 1978 में भविष्य हेतु सिंचाई पर 1 खरब रुपया खर्च करने का प्रस्ताव आया था ।

भारत दुनियां भर के विशाल बांधों की योजनाओं में आगे निकलने का प्रयास कर रहा है ।

भाखड़ा- 750 फुट ऊंचा |

हीराकुण्ड– 3 मील लम्बा ।

चम्बल- 270 वर्ग मील का तालाब ।

नागार्जुन सागर- 93 लाख एकड़ फुट पानी जमा ।

इन योजनाओं से फौरन ऐसे अनापेक्षित परिणाम निकलते हैं, जिनका समाधान करने में हमारे विशेषज्ञ असमर्थ

रहते हैं । मसलन फरक्का बांध के ऊपर, गंगा के दांये तट पर तथा बांध के नीचे नदी के बांये तट पर भूक्षरण तेजी से बढ़ रहा है । 174 मील तक नदी के तटों की परिस्थिति खतरनाक हो गई है ।

अतः गाद जमने की वजह से बांघ के फाटकों (barrage gates ) से निकलने वाले पानी का बहाव 20,000 कुसेक्स से 12,000 कुसेक्स तक घट गया है। दूर हुगली में बालू के जमा होने से छोटी नावों का संचार भी बन्द हो गया हैं।

विशाल बांध की ये विशाल योजनाएं विशाल खर्च तथा विशाल समय की मांग पेश करती है । छोटी योजनाएं बहुत कम खर्च से काफी जल्दी से तैयार हो सकती हैं । इनकी तथा भूमिगत जल का उपयोग करने की योजनाएं, दोनों की उपेक्षा हुई है ।

छोटी योजनाओं में पानी का उपयोग करने की क्षमता 80% होती है, जहां विशाल बाँधो की यह क्षमता 30 प्रतिशत से भी कम रहती है। 1970 में अनुमान लगाया गया था कि वर्तमान में प्रारम्भ की हुई विशाल बांधों की योजनाओं को पूरा करने पर 2 खरब रुपया खर्च और पड़ेगा, जहां 6 अरब रु० के खर्च से छोटी योजनाओं से अधिक लाभ मिल सकता है ।

इन विशाल योजनाओं को बनाने में मानवीय समस्या पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है । आजकल फसल की सिंचाई करने के लिये पानी के अभाव से 4 खरब लोग भूखे रहते हैं । 12 अरब लोगों के पास स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है । 20 करोड़ लोगों के पास अपने अवशेषों की सफाई करने के लिये पानी की कमी रहती है ।

विशाल बांधों के नीचे बन्द पानी के रासायनिक तत्वों में परिवर्तन होता है, जिससे स्थानीय जलवायु तथा वनस्पति और प्राणियों पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है । विस्थापित लोगों के स्थानान्तरण में बहुत व्यक्तिगत कष्ट तथा सामाजिक विक्षिप्तता तथा मनोविकृति हो जाती है

नमकीकरण की वजह से इन बांधों के नीचे की भूमि की उर्वराशक्ति घट जाती है । बांधों को बनाने में बड़े पैमाने पर वन कट जाते हैं । बिस्थापित लोगों के स्थानान्तरण में भी अन्य जगहों पर बड़े पैमाने पर वन कटते हैं ।

अभूकम्पीय क्षेत्रों में भी अवरोधित पानी के वजन की वजह से भूकम और भूस्खलन दोनों होने की सम्भावना रहती है।

विदेशों के अनुभव

अमेरिका में गाद बढ़ने से 13 वर्षों में ‘लेक ओस्टिन’ की क्षमता 95.6% घट गयी है ।

मिश्र में ऊंचे आसवान बांध के नीचे के पानी में आवश्यक स्वास्थ्यकर तत्वों के अभाव से तथा नील नदी के निकास समुद्र में बालू जमने से 18,000 टन मछली उद्योग का पतन हुआ है । नीचे के पुराने तालाब सूख गये हैं तथा रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक और शाकनाशक ओषधियो की सिंचाई से बड़े पैमाने पर मीठे पानी में रहने वाली मछली भी समाप्त हुई हैं ।

अनुमान लगाया गया था कि 1970 तक नासर सागर की क्षमता 32.6 अरब गैलन तक पहुँचेगी लेकिन अभी तक वह आधा ही भरा हुआ है। सालाना वासपीकरण 3.3 करोड़ गैलन पानी की क्षति होती है जो अनुमान से 50% अधिक है । पश्चिमी तट के 300 मील लम्बे क्षेत्र की भूमि छिद्रपूर्ण बलुवा-पत्थर, (sand-stone) है जिससे आने वाले पानी का 33% रीझता है ।

मिश्र की कृषि का मुख्य आधार नील नदी की हर साल में बाढ़ों के साथ आने वाली नयी मिट्टी का था । अब उन बाढ़ों के रुकने से हर साल बढ़ती हुई मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना पड़ता है। फिर भी भूमि की उत्पादन शक्ति घट रही है । अब भी हर साल रासायनिक उर्वरकों पर कम से कम 10 करोड़ अमेरिकी डालरों का खर्च करना पड़ता है । यह खर्च हर साल बढ़ता जाता है ।

बढ़ते हुए केशापकर्षण तथा नमकीकरण की वजह से उपवहन के लिए भूमिगत नालियां लगाने में 18 करोड़ अमेरिकी डलरों का खर्च हुआ है।

सारे अफ्रीका में, लेकिन विशेषकरके बोलटा और मिश्र में विशाल बाँधो के नीचे बड़े पैमाने पर शिस्टिसोमिथेसिस, नदी का अंधपन तथा अन्य रोगों का प्रकोप बढ़ रहा है।

सारी दुनियां में विशाल बांधों के बनने से 25 करोड हैक्टेयर उपजाऊ भूमि नष्ट हो गई है ।

क्या हम दावा कर सकेंगे कि हमारे अभियन्ता तथा उनके पूर्वानुमान उससे अधिक कुशल होंगे ? फिर भी आजकल उत्तराखण्ड की भूकम्पीय भूमि में 20 से अधिक विशाल बांधों की योजनाओं पर विचार हो रहा है ।

इन पर्वतों की वर्तमान नाजुक पर्यावरणीय परिस्थिति को देखते हुए इन योजनाओं पर पुनर्विचार करने की अत्यन्त आवश्यकता है ।

परिशिष्ट- 6

उद्योग

ज्ञ तव्य: (क) जीवावशेषीय ईंधनों की बढ़ती हुई कमी को उनकी महगाई को तथा उनसे सम्बन्धित राजनैतिक सन्दर्भों को देखकर, यातायात में जीवावशेषीय ईंधनों का उपयोग कम से कम पैमाने पर होना चाहिए । स्थानीय प्राकृतिक साधनों से स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर सम्भव प्रयास होना चाहिए ।

(ख) स्थानीय उद्योग तथा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति का मुख्य आधार कृषि के उत्पादन को छोड़कर जंगल का उत्पादन होना चाहिए इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि अगली योजना में वन की योजना तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास में समन्वय हो ।

प्रथम प्राथमिकता भेड़-पालन तथा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊनी वस्त्रोत्पादन को मिलनी चाहिए । नस्ल सुधार के प्रयोगों को जारी रखना चाहिए तथा गर्मी के दिनों के लिये ऊंचाई पर घास के मैदानों का विकास होना चाहिए । बड़े झुण्डों को पालने के बनिस्पत, पारिवारिक पैमाने पर तीन-चार भेड़ों को पालने के रिवाज को प्रोत्साहन देना चाहिए, जो जाड़े के दिनों में नियमित तरीके से गाँव के आसपास चरेंगे, तथा गर्मी के दिनों में ग्रामीण स्तर पर ऊंचे चारागाहों पर रहेंगे ।

घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए रिबेट के बदले में खादी कमीशन को औजारों पर ( चर्खे करधे पर ) अनुदान देने की व्यवस्था को फिर चालू करना चाहिए । बागेश्वरी चर्खे की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयोग होने चाहिए ।

शहतूत तथा मजनू (willow) के वृक्षों को लगाने से जल की सतह ऊँची उठती है। अधिकतर स्थानीय प्रजातियों (कीमू और गढ़पीपल) को पानी के स्रोतों पर तथा नदियों के तटों पर लगाना चाहिए। चौड़ी पत्तियों की प्रजाति होने से भूसंरक्षण करने तथा चारा तथा खाद उपलब्ध करने के साथ ही साथ, ये रेशम उद्योग का आधार बन सकते हैं । अन्त में कृषि औजार तथा खेलकूद के सामान बनाने के लिये उनकी लकड़ी उपयोगी है इसके साथ-साथ उनका फल मनुष्य तथा पशुओं के खाने लायक भी है।

जहां परिस्थिति अनुकूल हो, वहां पर किसानों को औषधि तथा अन्य उपयोगों के लिए वनस्पतियों को लगाने का प्रोत्साहन देना चाहिए। विशेष करके, सुदूर क्षेत्र में जहां से सामान के निर्यात के लिये मनुष्यशक्ति या पशुशक्ति के सिवा कोई अन्य शक्ति उपलब्ध नहीं है वहां पर ऐसी ज़मीन में जो स्थानीय स्वावलम्बन से अतिरिक्त बचती हो, भारी-भरकम (Bulky) फसलों (सेव या आलू) के बनिस्पत हल्के वजन की फसल को तथा ऊंची कीमत की फसलों को (वनस्पति, तरकारी तथा फूल के बीज, फूलों के खण्डों को) प्रोत्साहन देना चाहिए ।

वनों से वनस्पतियों को इकट्ठा करना, इस प्रकार के सब साधनों का संसाधन स्थानीय तौर पर संचालित तथा व्यवस्थित संस्थाओं के द्वारा स्थानीय होना चाहिए ।

कुकुरमुत्ता (Mushroom) की कृषि बहुत थोड़ी जमीन में हो सकती है । पौष्टिक होने के साथ-साथ, उसके उत्पादन को अच्छा बाजार मिल सकता है । घरेलू सहायक उद्योग के तौर पर उसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए ।

पाठशालाओं के चारों ओर खूब रद्दी कागज पड़ा हुआ रहता है । हर प्रखण्ड में उसके भी पुनर्चक्रीकरण (Recycling) की व्यवस्था होनी चाहिए ।

नमकीकरण के सभी क्षेत्रों में रिंगाल लगाने की अति आवश्यकता है । आजकल कृषि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये रिंगाल का अति प्रभाव है । रिंगाल से चारा भी मिलता है । खेत के मेड़ों पर भी उसे लगाने का प्रोत्साहन देना चाहिए ।

जहां उपर्युक्त स्थानीय साधन उपलब्ध हों, वहां पर हाथ से कागज बनाने के उद्योग को प्रोत्साहन मिलना चाहिए । स्थानीय कच्चे माल के उत्पादन तथा उपयोग में नये प्रयोग चलने चाहिए ।

पक्के वृक्षों को छांट-छांट कर गिराना पड़ेगा ये स्थानीय परतदार लकड़ी Ply-wood तथा Chip board के उद्योगों का आधार बन सकते हैं। डा० ई.एफ. शुमाखर के मार्गदर्शन में उपयुक्त तकनीकी (प्रप्रोप्रियेट टेक्नोलॉजी) विकास दल के प्रयोगों से पाया गया है, कि संस्थाओं ने इस प्रकार के छोटे पैमाने के यन्त्रों के आविष्कार में काफी सफलताएं पायी है। छोटे पैमाने पर वनों के किनारे पर, वगैर जीवावशेषीय इंधनों के उपयोग से मनुष्य शक्ति के आधार से ऐसे साधनों का निर्मारण हो सकता है। छोटे पैमाने के उत्पादन के लिये बढ़ईगिरी (Carpentry) के उद्योग को भी प्रोत्साहन मिल सकता है ।

प्रयोग करने पर साबित हुआ है कि वर्तमान छोटे पैमाने के संयंत्रों के सिवा उनसे भी छोटे पैमाने के संयत्रों का उपयोग विरोजा तथा तारपीन तेल के निर्माण के लिये हो सकता है। ये ग्रामीण स्तर पर भी सफल हो सकते हैं ।

लेकिन वृक्षों से लीसा निकालने से लेकर पक्के माल के निर्माण तक (मुख्य तौर पर स्थानीय मांग की पूर्ति के लिए) याने रंग, वार्निश, साबुन इत्यादि सामान जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुचित न हो, सब इस उद्योग में शामिल होना चाहिये । लेकिन लीसा निकालने की पद्धति तथा उसके पैमाने पर सख्ती से नियन्त्रण होना आवश्यक है ताकि आजकल गहरे घावों से तथा छोटे वृक्षों से लीसा निकालने से जो क्षति होती है हम उससे बच सकते हैं ।

मैदानों को लकड़ी का निर्यात तथा पहाड़ों में बड़े पैसाने की आरा मशीनों का निषेध होना चाहिए । छोटे पैमाने की आरा मशीनों का उपयोग सिर्फ स्थानीय लाभनिरपेक्ष संस्थाओं के लिए सुरक्षित रहना चाहिए ।

छोटे पैमाने की आरा मशीनों के द्वारा पक्की लकड़ी का उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये होना चाहिए ।

घरेलू पैमाने पर, या छोटे संयंत्रों में, स्थानीय उपयोग के लिए, अतिरिक्त फल तथा तरकारियों के संरक्षरण को प्रोत्साहन मिलना चाहिये ।

हर घर में पारिवारिक शहद की मांग की पूर्ति के लिए, दो तीन मधुमक्खियों के बक्से रहने चाहिए |

बांज की पत्तियों से टसर रेशम के उत्पादन में चारा तथा बिछाली का एक मुख्य साधन खतरे में पड़ जाता है। इसके सिवा यह प्रयोग बहुत सफल नहीं रहा है । उसे जारी नहीं रखना चाहिए ।

पर्यावरण की चुनौती

“मानव के सारे जीवन का उसके पर्यावरण के साथ एक संवाद, एक सुसंगति है । हमारे कार्यों से जो भी प्रश्न प्रस्तुत होते हैं, ब्रह्माण्ड उसका उत्तर देता है । यदि हम सच्चे ज्ञान से पृथ्वी को सम्भालने की व्यवस्था करेंगे तो हमें स्वास्थ्य सौन्दर्य, स्थायित्व तथा उत्पादन-शक्ति इसी पृथ्वी से मिलेगी । यदि हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो रोग, कुरूपता, अस्थायित्व और कमजोर फसलें ही मिलती रहेंगी। लेकिन प्रकृति पर यह अत्याचार अब सारी दुनियां में फैल गया है पर्यावरण भौतिकवाद के सिद्धान्तों के सामने चुनौती पेश कर रहा है। प्रकृति से संवाद स्थापित करने का सन्देश अब सिर्फ सन्तों का, ऋषि-मुनियों का और महात्माओं का नहीं रहा है । सारे ब्रह्माण्ड का सन्देश है । ब्रह्माण्ड हमें बतला रहा है ‘पर्याप्त’ होता तो अच्छा है, परन्तु पर्याप्त से ज्यादा होना बुरा है । फिर भी हम नहीं मान रहे हैं ।”

शूमाखर

प्रस्तुतकर्ता :

- सरला देवी, हिमदर्शन कुटीर, डा० धरमघर, जिला पिथौरागढ़

- कत्यूर ग्राम स्वराज्य मण्डल, डा० गरुड़, जिला अल्मोड़ा

- कण्वघाटी ग्राम स्वराज्य मण्डल, हल्दुखाता, डा० कोटद्वार, जिला गढ़वाल

- कस्तूरबा महिला उत्थान मण्डल, डा० कौसानी, जिला अल्मोड़ा

- कैलाश ग्राम स्वराज्य मण्डल, डा० धारचूला, जिला पिथौरागढ़

- गंगोत्री ग्राम स्वराज्य मण्डल, डा० गंगोरी, उत्तरकाशी

- ठक्कर बापा छात्रावास, डा० टिहरी, टिहरी गढ़वाल

- चम्बा ग्राम स्वराज्य मण्डल, डा० राणीचौरी, टिहरी गढ़वाल

- ताकुला ग्राम स्वराज्य मण्डल, डा. चनौदा, जिला अल्मोड़ा

- दशौली ग्राम स्वराज्य मण्डल, डा० गोपेश्वर, जिला चमोली

- पर्वतीय ग्राम स्वराज्य मण्डल, डा० जयन्ती, अल्मोड़ा

- पर्वतीय नवजीवन मण्डल, डा० सिल्यारा, बाया धनसाली, टिहरी गढ़वाल

- पुरौला ग्राम स्वराज्य मण्डल, डा० पुरौला, जिला उत्तरकाशी

- वेरीनाग ग्राम स्वराज्य मण्डल, डा० काण्डे, वाया बैरीनाग, जिला पिथौरागढ़

- लोक जीवन विकास भारती, डा० घातीकठूड़, जिला टिहरी गढ़वाल

- युवक मण्डल, डा० जाजल, टिहरी गढ़वाल

- मनोरा ग्राम स्वराज्य मण्डल, डा० रानीबाग, जिला नैनीताल

- पर्वतीय पर्यावरण संरक्षण समिति, धरमघर जिला पिथौरागढ़