आधुनिक भारत के अप्रतिम शिल्पी पंडित जवाहरलाल नेहरू एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनेता तथा मौलिक चिंतक थे । वे ज्ञान, कर्म और संकल्प की अद्भुत त्रिवेणी थे । स्वभावतः झूठ, छल-छद्म तथा अन्याय का विरोधी होने के कारण अपनी उन्मुक्त सोच और स्वायत्त विचारों पर किसी क़िस्म का समझौता उनके बौद्धिक तेवर के ख़िलाफ़ था । मानवतावाद, अंतरराष्ट्रीयतावाद, मध्य मार्ग तथा तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनकी विश्वदृष्टि का अहम हिस्सा थे । इन सबका प्रतिबिम्बन उनकी विदेश नीति में भी स्पष्ट रीति से दिखता है ।

दरअसल, नेहरू जी की विदेश नीति के तीन प्रमुख उद्देश्य थे । सर्वप्रथम, एक लंबे अरसे के बाद औपनिवेशिक प्रभुत्व से मुक्त हुए राष्ट्र की स्वाधीनता और संप्रभुता की रक्षा करना तथा द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत पर बँटे हुए राष्ट्र को भावनात्मक स्तर पर एकजुट रखने के लिए विशेष प्रयास करना । दूसरे, भारत के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए ऐसा अंतरराष्ट्रीय परिवेश बनाना जो समावेशी आंतरिक विकास के अनुकूल हो । तीसरे, अपने स्वायत्त चिंतन के माध्यम से विश्व में भारत की एक विशिष्ट पहचान बनाना तथा यह सुनिश्चित करना कि भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर सुनी जाए और वह नव-स्वतंत्र राष्ट्रों की आवाज़ बन सके ।

किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति उसके आंतरिक सरोकारों, सामाजिक-आर्थिक एवं भूराजनीतिक परिस्थितियों तथा राष्ट्रीय नेतृत्व की विश्वदृष्टि से निर्धारित होती है । एक लंबे अरसे के स्वातंत्र्य संघर्ष के बाद मिली आज़ादी, वह भी दुनिया की सबसे ताकतवर उपनिवेशवादी मुल्क के ख़िलाफ़, ने पूरे राष्ट्र में अभिनव विश्वास तथा अपरिमित उत्साह का संचरण किया । राष्ट्र के अंतरिम प्रधानमंत्री के बतौर नेहरू जी ने आज़ादी मिलने के पाँच माह पूर्व ही दिल्ली में एशियन रिलेशंस कांफ्रेंस ( अप्रैल 1947) का आयोजन किया जिसमें 28 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । यह पहला और शायद आख़िरी अंतरराष्ट्रीय जमावड़ा था जिसमें महात्मा गांधी ने शिरक़त की । इस सम्मेलन ने उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्षरत राष्ट्रों में उम्मीद की नयी रोशनी एवं संचेतना का संचरण किया । लगभग दो वर्ष बाद दूसरी एशियन रिलेशन कांफ्रेंस (जनवरी 1949 ) ने भारत को उन तमाम मुल्कों को गोलबंद करने में मदद की जो उपनिवेशवाद से मुक्ति के बाद एक ठोस राजनीतिक और आर्थिक धरातल के लिए चिंतित थे । इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 18 राष्ट्रों ने भाग लिया और इंडोनेशिया के डच आधिपत्य के विरोध में सर्व सहमति से प्रस्ताव भी पारित किए गये ।

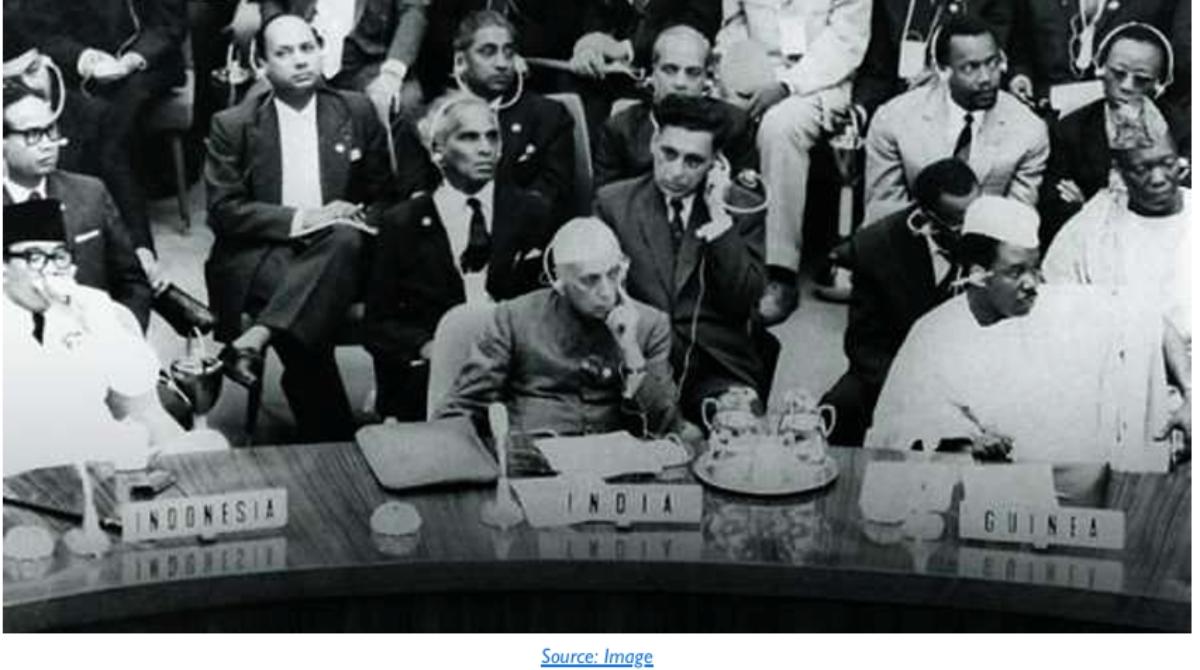

पंडित नेहरू नव स्वतंत्र राष्ट्रों के एक प्रकृत्या एवं सुपरिचित अगुआ थे और आज़ाद भारत उनका नया आदर्श । 1954 का भारत-चीन पंचशील समझौता तथा 1955 में बांडुंग में आयोजित अफ़्रीका और एशियाई देशों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत की विदेश नीति का वैचारिक एवं सैद्धांतिक खाका देखने को मिला जिसकी तामीर आगे चलकर बेलग्रेड के प्रथम गुट-निरपेक्ष सम्मेलन (1961 ) में हुई । नेहरू जी के साथ यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज टीटो, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासेर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णों, बर्मा के प्रधान मंत्री यू नू तथा घाना के राष्ट्रपति क्वामे नक्रूमा गुट-निरपेक्ष आंदोलन के महत्त्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे । शनैः-शनैः गुट-निरपेक्षता का वितान इतना विस्तृत हो गया कि हर नव-स्वतंत्र राष्ट्र इस अंतरराष्ट्रीय आंदोलन से सहर्ष जुड़ना चाहता था ।

वैचारिक पृष्ठभूमि

शास्त्रों में ‘ वसुधैव कुटुंबकम ‘ की जीवंत भावना यानि ‘ अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्,उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ‘ ( यह मेरा है, वह पराया है, ऐसी गणना छोटी बुद्धि के व्यक्ति ही करते हैं । उदार चरित्र के लोग तो समस्त संसार को अपना परिवार मानते हैं) पंडित जी को सर्वदा प्रेरित करती थी । उनका यह विचार कि ज्ञान को राष्ट्रीय सीमाओं में बांध कर नहीं देखा जाना चाहिए ऋग्वेद की इस ऋचा, जिसे स्वस्ति-वाचन भी कहते हैं, से मेल खाती है: ‘ आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरितासउद्भिदः ‘। (कल्याणकारी, न दबनेवाले, पराभूत न होने वाले, उच्चता को पहुँचानेवाले विचार चारों ओर से हमारे पास आयें) ।

नेहरू जी एक शांतिदूत थे। वे सम्राट अशोक की ‘ रणभेरी के विरुद्ध धर्मभेरी ‘ के सिद्धांत से प्रेरित थे । अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए श्री लंका तथा कई धर्मभेरी जत्थों को दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भेजा । वैयक्तिक संयम पर आधारित पंचशील का सिद्धांत बौद्ध धर्म से लिया गया था जिसका व्यापक प्रयोग कर अशोक ने शांति और सद् भाव का संदेश भारत के पड़ोसी देशों में प्रसारित किया । मध्ययुगीन भारत में वे अकबर की सुलह कुल की नीति तथा दीने-इलाही के संदेश में हिंदुस्तान की धार्मिक सहिष्णुता की झलक देखते थे । उनकी वैश्विक सोच पर भारतीय परंपराओं के साथ-साथ अमेरिकी स्वाधीनता के राष्ट्रनायकों जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, अब्राहम लिंकन, जर्मन एकीकरण के सूत्रधार बिस्मार्क, इटली को एक सूत्र में पिरोने वाले मज़्ज़िनी और गैरीबाल्डी तथा टर्की की आधुनिकता के जनक कमाल अतातुर्क जैसे नायकों का गहरा प्रभाव था । कैम्ब्रिज में अपने छात्र जीवन के दिनों में उनको मार्क्सवादी चिंतकों तथा फेबियन समाजवादियों के चिंतन ने भी प्रभावित किया। इन सतरंगी प्रवाहों को महात्मा गांधी और रवीन्द्रनाथ टैगोर के विचारों ने न केवल शीतलता प्रदान की वरन् उनकी सोच को भारतीय परिप्रेक्ष्य भी दिया ।

अंतरराष्ट्रीयतावाद का दर्शन

वास्तव में नेहरू का अंतरराष्ट्रीयतावाद उनके प्रखर, बहिर्मुखी एवं व्यापक राष्ट्रवाद की ही अभिव्यक्ति थी । वे उस राष्ट्रवाद के विरोधी थे जो संकीर्ण एवं अंतर्मुखी हो । उनका मानना था कि अंतर्मुखी राष्ट्रवाद ही हिटलर और मुसोलिनी जैसे समग्रवादी अधिनायकों को जन्म देता है । राष्ट्रवाद की यही व्यापक सोच उनके उदात्त मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ जुड़ कर जन्म देती है उनके अंतरराष्ट्रीयतावादी दर्शन को ।

उनके अंतरराष्ट्रीयतावाद की बुनियाद हिंदुस्तान की आज़ादी के मूल आदर्शों में निहित थी जिसका प्रतिबिम्बन भारत के संविधान में स्पष्ट रीति से देखा जा सकता है । संविधान के अनुच्छेद 51 में प्रावधान है कि ‘ राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने ‘ का प्रयास करेगा तथा देशों के बीच ‘ न्यायपूर्ण एवं सम्मानजनक रिश्ते कायम करने ‘ और ‘ अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान जगाने ‘ के साथ साथ ‘ अंतरराष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा समाधान ‘ को प्रोत्साहित करेगा । अनुच्छेद 51 के प्रतिपादन से कुछ ही वर्ष पूर्व, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर विचार-विमर्श और उसको अंगीकार करने की कार्यवाही में भाग लिया था । इसलिए अनुच्छेद 51 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र की भाषा की छाप नजर आती है । भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 एक ऐसा विशिष्ट प्रावधान है जो सरकार को अन्य राष्ट्रों के साथ अच्छे तथा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए प्रयास करने का दायित्व सौंपता है । यह संविधानिक निर्देश सदैव भारत की विदेश नीति का केंद्रीय तत्त्व रहा है।

स्वराजिस्ट पार्टी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय होने के बाद, 1925 में पंडित जी ने अपनी विश्व दृष्टि के मुताबिक़ पार्टी के विदेश नीति प्रभाग की रूपरेखा तैयार की । उन्होंने 1926 -27 में ब्रिटेन, सोवियत संघ तथा यूरोप की यात्रा की तथा ब्रसेल्स में कांग्रेस ऑफ़ ऑप्रेस्ड नेशनल्टीज़ के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया । विश्व युद्ध की विभीषिका में झोंके जाने से पहले नेहरू ने 1938 में फिर से फ़्रांस, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा की । हिंदुस्तान की जंग-ए-आज़ादी का नेतृत्व करते हुए उन्होंने विश्व में द्रुत गति से बढ़ती प्रतिगामी शक्तियों के उभार तथा पूंजीवाद के अंतर्विरोधों को क़रीब से जानने और समझने की कोशिश की ।

ख़ेमों की दुनिया में भारतीय पहचान का आग्रह

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस दुनिया में भारत का जन्म हुआ वह दुनिया दो सैन्य और आर्थिक ख़ेमों में विभक्त थी । एक ख़ेमा अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के पूँजीवादी और उपनिवेशवादी मुल्कों का था जिसका नेतृत्व नार्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइज़ेशन (नेटो) के माध्यम से अमेरिका कर रहा था और दूसरा ख़ेमा पूर्वी यूरोप के साम्यवादी मुल्कों का था जो वारसा पैक्ट के तहत सोवियत संघ (रुस) द्वारा नियंत्रित था । साम्यवादी ख़ेमे में चीन का प्रवेश कोरियाई युद्ध के साथ हुआ । एक ओर अमेरिका मदद और सुरक्षा के नाम पर तथा लोकतंत्र का हवाला देकर भारत को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी ओर स्टालिन का सोवियत रूस भारत को भी चीन की ही तरह लाल झंडे की छत्रछाया में देखना चाहता था ।

नेहरू जी हिंदुस्तान की विशालता, उसके वैविध्य तथा सिविलाइज़ेशनल पृष्ठभूमि को बखूबी समझते थे । इसीलिए वैश्विक पटल पर वे भारत की विशिष्ट पहचान के लिए सर्वदा चिंतित और प्रयासरत थे। 1949 के अक्टूबर-नवंबर महीने में अमेरिका की लगभग एक माह की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने बँटवारे के विभीषिका से जूझ रहे हिंदुस्तान के लिये खाद्यान आपूर्ति की पेशकश की, किंतु पंडित जी उसे मात्र इसलिए स्वीकार नहीं किया कि कहीं दुनिया भारत को अमेरिकी ख़ेमे में चिन्हित न करना शुरू कर दे ।

1950 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने पंडित जी को यह संदेश भिजवाया कि वे चीन को नहीं बल्कि भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहते हैं । नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि वे भारत की सदस्यता को चीन के साथ न जोड़ें । चीन के आज़ाद होने के बाद उसका हक़ है कि श्वेत चीन (ताइवान) के स्थान पर उसे सदस्य बनाया जाय । 1954 और 55 में चीन और रूस की यात्रा करने के बाद रूसी प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गानिन ने भी प्रस्ताव रखा की भारत को सुरक्षा परिषद का छठा सदस्य बनाने के लिए रूस पूरी कोशिश करेगा । मगर इस प्रस्ताव में साफ़ ध्वनित होता था कि रुस अमेरिका के विरुद्ध अपनी ताक़त को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थापित करना चाहता था ।

आज यह प्रश्न उठाया जाता है कि आख़िर नेहरू जी ने दोनों महाशक्तियों के प्रस्तावों को क्यों ठुकरा दिया । उनके ख़िलाफ़ चल रहे दुष्प्रचार तंत्र से जुड़े व्यक्ति और दल यह कहने से बाज नहीं आते की नेहरू जी निरा आदर्शवादी थे और अंतरराष्ट्रीय राजनीति की व्यावहारिकताओं को बिलकुल नहीं समझते थे । सलाह भी दी जाती है कि उनकी जगह यदि सरदार पटेल जैसा कोई प्रधानमंत्री होता तो भारत बहुत पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बन गया होता । सुनने में ये किसी को भी आश्चर्यजनक लगेगा कि नेहरू ने आख़िर ऐसा सुनहरा मौक़ा क्यों गँवा दिया?

पर, हक़ीक़त इससे कोसों दूर है । दरअसल अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बारीकियों को कम से कम तत्कालीन भारत में तो नेहरू जी बेहतर कोई नहीं समझ सकता था । दोनों महाशक्तियों के प्रस्तावों को उन्होंने इसलिए कोई तरजीह नहीं दी क्योंकि वे छद्मजाल के सिवा कुछ भी नहीं थे । अगर वे अमेरिकी प्रस्ताव मानते और चीन की जगह भारत को सुरक्षा परिषद में शामिल किए जाने की पेशकश करते तो सोवियत रूस खुलकर मुख़ालिफ़त करता और उसका वीटो भारत को सुरक्षा परिषद में शामिल होने से रोक देता । पड़ोसी राष्ट्र चीन के साथ खुली दुश्मनी अलग से हो जाती । नतीजतन, भारत के समक्ष अमेरिका का मुस्तकिल पिछलग्गू बनने के सिवा कोई विकल्प शेष न होता । इसी तरह यदि वे सोवियत रूस का प्रस्ताव मान लेते तो न केवल सुरक्षा परिषद में छठे सदस्य को शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में तब्दील करनी पड़ती वरन् अमेरिका, ब्रिटेन, फ़्रांस और श्वेत चीन का वीटो और बॉयकॉट भी झेलना पड़ता ।

जो कुछ भी हो, प्रश्न यह है कि आज कोई महाशक्ति भारत को सुरक्षा परिषद में ले आने का प्रस्ताव या पहल क्यों नहीं करता। जब भी भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की बात आती है उसे संयुक्त राष्ट्र के सुधारों से जोड़कर चार देशों के नाम और गिना दिये जाते हैं। डॉ मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व में इंडो-यूएस सिविल न्यूक्लियर डील संसद द्वारा पारित हो जाने के बाद ऐसा लगता था कि शायद अब भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिल जाय, पर आज 16 साल बाद भी स्थिति जस की तस है ।

इसी से मिलता-जुलता प्रकरण राष्ट्रपति जॉन एफ़ कैनेडी के कार्यकाल में आया जब नेहरू जी को यह संदेश भेजवाया गया कि भारत को आणविक परीक्षण कर लेना चाहिए । अमेरिकी पेशकश थी कि भारत चूँकि साम्यवादी मुल्क रूस और चीन से घिरा हुआ है उसे बिना समय गँवाये परमाणु परीक्षण का प्रयास करना चाहिए । तर्क था कि रूस पूर्व से ही आणविक शक्ति है और अमेरिकी ख़ुफ़िया तंत्र के मुताबिक़ चीन आने वाले कुछ वर्षों में परीक्षण की तैयारी कर रहा है इसलिए और भी ज़रूरी हो जाता है कि भारत परमाणु परीक्षण की तैयारी करे ।

नेहरू जी यद्यपि इस हक़ीक़त से वाक़िफ़ थे कि चीन साम्यवादी महाशक्ति सोवियत रुस की मदद से आणविक शक्ति बनने की पूरी कोशिश कर रहा है, उन्होंने अमेरिका के साथ इस सिलसिले में फ़िलहाल कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ाई क्योंकि उनके समक्ष गोवा का बड़ा मसला सामने था और उस मुद्दे पर अमेरिका का रुख़ भारतीय हितों से 180 डिग्री के कोण पर था । फिर भी नेहरू जी ने अमेरिका से दोस्ती बरकरार रखी । उसके बाद 1962 की चीन की लड़ाई ने उन्हें पूर्णतया घरेलू मुद्दों तक सीमित कर दिया।

विदेश नीति का घरेलू विरोध

कहना न होगा कि नेहरू जी को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अंतरराष्ट्रीयतावाद के लिए जो समर्थन मिलना चाहिए था वह नहीं मिला । एक तरफ़ वामपंथियों ने नेहरू जी की सरकार के ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ रखी थी तो दूसरी तरफ़ दक्षिणपंथी दलों जैसे स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनसंघ ने नेहरू जी की विदेश नीति पर हमला बोल रखा था । और तो और एक दौर में कांग्रेस पार्टी के समाजवादी ख़ेमे यानि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में नेहरू जी के वैचारिक सहोदर रहे नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के विरुद्ध कदम-कदम पर प्रतिरोध की नीति अपना रखी थी ।

पार्टी के अंदर भी नेहरू जी को एक ख़ास तबके का विरोध झेलना पड़ रहा था जो शुरू से दक्षिणपंथी रुझान का था। शायद इन्हीं कारणों से पंडित जी ने आज़ादी के बाद से मृत्युपर्यंत विदेश विभाग का कार्यभार ख़ुद ही सँभाल रखा था ।

वामपंथी हलकों में उठने वाले नारे ‘ ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है ‘ और ‘ कॉमनवेल्थ का दासी नेहरू, फिर से ग़ुलामी लाने न पाये, मार लो साथी जाने न पाये ‘ तब तक नहीं शांत हुए जब तक सोवियत संघ में जोसेफ़ स्टालिन की हुकूमत रही । इन नारों में तब्दीली तब आयी जब नेहरू जी ने जून 1955 में रूस की यात्रा की तथा रुस के नये नेतृत्व सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव निकिता ख्रुश्चेव और प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गानिन ने उसी वर्ष के नवंबर माह में भारत की जवाबी यात्रा की ।

वैचारिक रीति से यह बदलाव और पुख़्ता हो गया जब 1957 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की बीसवीं कांग्रेस ने उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ संघर्ष कर आज़ादी पाये हुए राष्ट्रों को स्वाभाविक मित्र तथा उन दलों को जिनके नेतृत्व में स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया ‘ फ़्रेटर्नल ऑर्गेनाइज़ेशन ‘ की कोटि में रखना शुरू कर दिया ।

तर्क था कि सत्ता का परिवर्तन हमेशा शासक वर्ग की व्यवस्था को बलात् उखाड़ फेंकने (फ़ोर्सिबल ओवरथ्रों ऑफ़ द बुर्जुआ स्सिस्टम) से ही संभव न होकर शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीक़े से भी हो सकता है । सोवियत संघ की ‘ ग्रेट सोवियत इनसाइक्लोपीडिया ‘ जो नेहरू को ‘ लैकी ऑफ़ इंपीरियलिज्म ‘ और महात्मा गांधी को ‘ हिंदू रिलीजियस एक्सप्लोइटर ‘ घोषित करती थी उसमें सकारात्मक परिवर्तन की पेशकश शुरू हुई ।

इन तमाम झंझावातों में घिरे पंडित जी ने जिस अर्थ व्यवस्था और विदेश नीति की नींव रखी वह देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से सर्वथा उपयुक्त थी । ज़ाहिर है कि अगर अर्थव्यवस्था मिश्रित है तो उसका बाह्य अभिव्यक्तीकरण गुट-निरपेक्षता में ही होगा । दूसरे, सामाजिक समरसता और धार्मिक सौहार्द के लिए यह ज़रूरी था कि राज्य किसी एक वर्ग या धार्मिक समुदाय के साथ चिह्नित न हो । नेहरू जी का धर्म-निरपेक्षता का आग्रह भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत द्वारा धर्म संचालित देशों से एक निश्चित दूरी बनाने में मददगार बना ।

विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय राजनीति का कोई भी अध्येता नेहरू जी की विदेश नीति को विश्व शांति, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के दर्शन पर आधारित पंचशील, सैन्य और आर्थिक खेमेबंदी के मुख़ालिफ़ गुट-निरपेक्षता, उपनिवेशवादी एवं नव-उपनिवेशवादी मंसूबों का डटकर विरोध तथा रंगभेदवादी नीतियों का विरोध इत्यादि विंदुओं से रेखांकित करेगा । पर ऐसे समीक्षक अक्सर नेहरू की विदेश नीति की एपिस्टमोलॉजी यानि ज्ञान पद्धति को समझने और समझाने तक ही सीमित हो जाते हैं जबकि ज़रूरत है नेहरू की विश्वदृष्टि के तत्वज्ञान (मेटाफिजिक्स) तक पहुँचने की।

यह तत्वज्ञान सदियों ग़ुलाम रहे राष्ट्रों को जागृत एवं एकजुट होने की प्रेरणा देता है एक ऐसे विश्व के निर्माण के लिए जहां निर्धनता, भुखमरी, अशिक्षा, नफ़रत, हिंसा और युद्ध के लिए कोई जगह न हो और तमाम जनगण अपने गौरव, अस्मिता और पहचान के साथ बड़े राष्ट्रों के साथ बराबरी का दर्जा हासिल कर सकें। उनके इस तत्वज्ञान की एक झलक गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर की उस कालजयी कविता में मिलती है जहां वह लिखते है कि: “जहाँ मन भयहीन हो और मस्तक ऊँचा हो/जहाँ ज्ञान मुक्त हो/जहाँ दुनिया संकीर्ण घरेलू दीवारों द्वारा खंडों में विभक्त न हो/जहाँ शब्द सत्य की गहराई से निकलते हों/जहाँ अथक प्रयास पूर्णता की ओर अपनी भुजाएँ फैलाता हो/जहाँ तर्क की स्पष्ट धारा मृत आदत के उदास मरुस्थली रेत में अपना रास्ता न खोती हो/जहाँ मन तुम्हारे (परमात्मा) द्वारा बढ़ाया जाता हो निरंतर व्यापक होते चिंतन और कर्म की ओर/स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में, हे मेरे पिता, मेरे देश को जगा दो।”

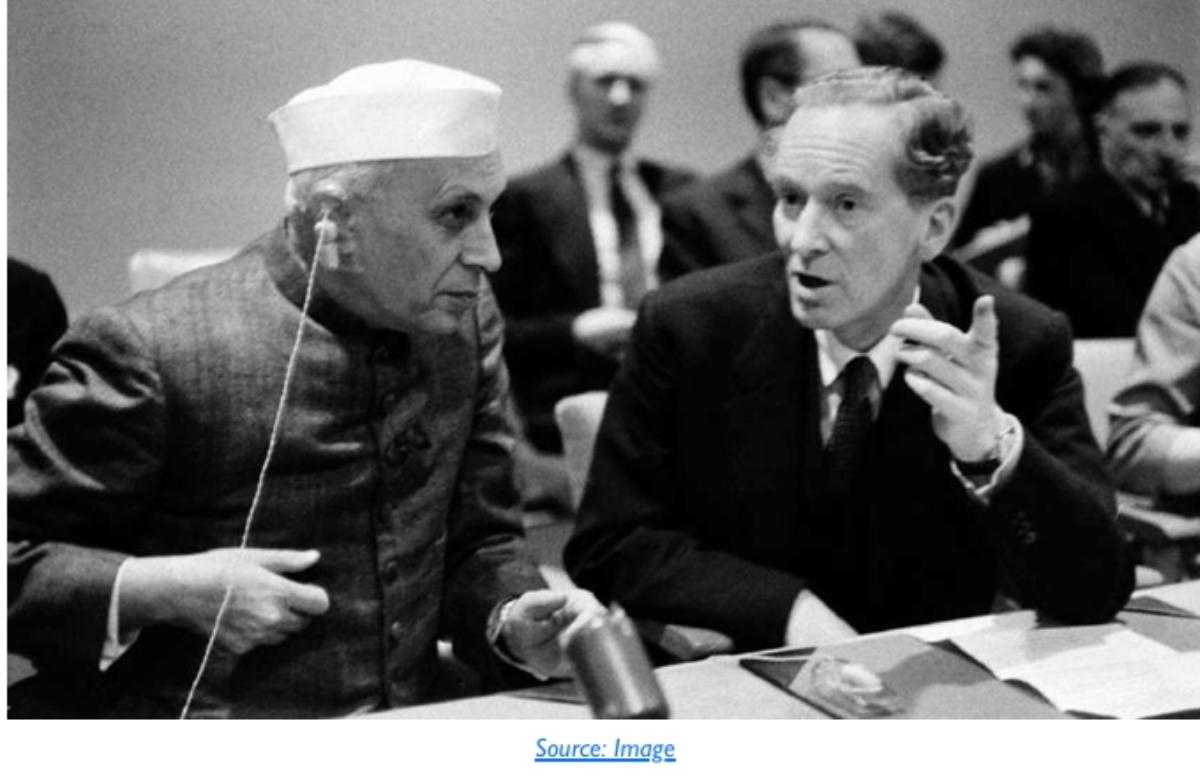

शीतयुद्ध से प्रकंपित दुनिया भले ही नेहरू की नीतियों को प्रत्यक्षतः स्वीकार न कर पा रही थी, अमेरिका, रुस, फ़्रांस, ब्रिटेन, यूरोप के राजनेता उन्हें विशेष सम्मान की दृष्टि से देखते थे। यूनाइटेड नेशंस या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनको ध्यान से सुना जाता था और उनके उद्गारों की नीर-क्षीर विवेचना होती थी। जर्मनी के चांसलर कोनराड एडेनौर ने तो यहाँ तक कहा कि “पूरी दुनिया में रुस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव में नेहरू और भारत ही विश्व शांति के लिए एक उम्मीद की किरण हैं।” (इंडिया फ्रॉम कर्ज़न टू नेहरू एंड आफ्टर – दुर्गादास)

१९४८ में संयुक्त राष्ट्र संघ की तीसरी महासभा में बोलते हुए नेहरू जी ने कहा था कि: “इतिहास का सबक, इतिहास के लंबे क्रम का सबक, और विशेषकर पिछले दो महान युद्धों का सबक, जिन्होंने मानवता को तबाह कर दिया है, यही रहा है कि घृणा और हिंसा से केवल घृणा और हिंसा ही पैदा होगी।” भय के मनोविज्ञान को ध्वस्त करने का आवाहन करते हुए नेहरू जी ने कहा कि “मैं भविष्य से नहीं डरता। मेरे मन में कोई डर नहीं है, और मुझे कोई डर नहीं है, भले ही सैन्य दृष्टिकोण से भारत का कोई खास महत्व नहीं है। मैं महान शक्तियों, उनकी सेनाओं, उनके बेड़े और उनके परमाणु बमों की महानता से नहीं डरता। यही वह सबक है जो मेरे गुरु (महात्मा गांधी) ने मुझे सिखाया। हम एक महान देश और एक शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ एक निहत्थे लोगों के रूप में खड़े थे। हमें समर्थन और मजबूती मिली क्योंकि इस पूरे समय में हमने बुराई के आगे न झुकने का फैसला किया, और मुझे लगता है कि यही वह सबक है जो मेरे सामने है और जो आज हमारे सामने है।”

पंचशील का महामंत्र

नेहरू जी की मृत्यु के ६२ साल बाद भी उनकी विदेश नीति की संस्थापनायें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितना शीत युद्ध के दौरान। भारत आज भी लोकतांत्रिक रीति से पंचशील के मुख्य सिद्धांतों यानि अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान, परस्पर अनाक्रमता, परस्पर अहस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ, तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए प्रतिबद्ध है। केवल भारत ही नहीं अब तो पंचशील के सिद्धांतों का पूरी दुनिया में गुणगान हो रहा है। जब शीत युद्ध के कारण समूची दुनिया तनाव की स्थिति में थी और विश्व में भय के माध्यम से संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था, तब ऐसे परिवेश में पंचशील की वकालत एक अनूठी पहल थी। पंचशील समझौता पर २९ अप्रैल, १९५४ को हस्ताक्षर किए गए जो औपचारिक रूप से चीन और भारत के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार पर समझौते में प्रतिपादित किए गए थे। आगे चलकर पंचशील अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन का आधार बना। इसके माध्यम से ‘सार्वभौमिकता का सिद्धांत’ प्रस्तुत किया गया था, जो “भय पर आधारित शक्ति संतुलन” की अवधारणा’ को बड़ी चुनौती थी।

पंचशील के सिद्धांतों के आलोक में बांडुंग सम्मेलन के पश्चात् गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। जिसके परिणाम स्वरूप नव स्वतंत्र देश शीत युद्धकालीन तनावपूर्ण माहौल से अलग अपने-अपने राष्ट्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर सके। एक न्यायसंगत और शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था स्थापित करने के हेतु कृतसंकल्प ये सिद्धांत वर्तमान में म्याँमार, इंडोनेशिया, युगोस्लाविया, मिस्र तथा विभिन्न अफ्रीकी देशों द्वारा अपनाए गए। अपनी प्रकृति में शाश्वत इन सिद्धांतों ने विश्व का नैतिक मार्गदर्शन किया है। ये सिद्धांत विश्व के कमजोर और ताकतवर, दोनों तरह के देशों को एक समान मंच प्रदान करने तथा सभी के साथ समानता के व्यवहार करने के पक्षधर हैं। पंचशील सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के प्रावधानों से मेल खाते हैं और विभिन्न देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोगात्मक रवैये को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। वर्ष १९७४ में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने से संबंधित घोषणा पत्र में पंचशील सिद्धांतों को शामिल किया था। इन संबंधों के महत्व को रेखांकित करते हुए एक बार नेहरू जी ने कहा था कि “यदि इन सिद्धांतों को सभी देश अपने आपसी संबंधों में शामिल कर लेते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा विवाद बचेगा, जो विश्व के देशों के बीच शेष रह जाए।”

गुट निरपेक्षता का मध्य मार्ग

द्वितीय विश्वयुद्ध से उपजे द्वि-ध्रुवीय विश्व का नेतृत्व कर रही महाशक्तियों में गलाकाट होड़ थी नवस्वतंत्र देशों को अपने ख़ेमे में शामिल करने की। यह होड़ किसी विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित नहीं थी। विचारधारा के मुलम्मे के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे। ऐसे वैश्विक परिदृश्य में नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता को भारतीय विदेश नीति का आधार बनाया क्योंकि वे किसी एक गुट में शामिल होकर भारत के लिए अनावश्यक तनावपूर्ण स्थिति पैदा नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि भारत को अपनी आर्थिक नीतियों तथा शासन प्रणाली में किसी गुट विशेष की विचारधारा या दृष्टिकोण को हावी नहीं होने देना चाहिए। चूँकि भारत की भौगोलिक सीमाएँ साम्यवादी देशों से जुड़ी थी, अतः अमेरिकी नेतृत्व में पश्चिमी देशों के गुट में शामिल होना अदूरदर्शी कदम होया वहीं दूसरी ओर, रुस के नेतृत्व में साम्यवादी खेमे में शामिल होने पर भारत को पश्चिमी आर्थिक व तकनीकी सहायता से वंचित होना पड़ता। जबकि एक नवस्वतंत्र देश होने के कारण भारत को आर्थिक विकास हेतु दोनों गुटों से तकनीकी व आर्थिक सहायता की जरूरत थी, जिसे गुटनिरपेक्ष रहकर ही प्राप्त किया जा सकता था।

गुटनिरपेक्षता स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान घोषित आदर्शों व मान्यताओं का भी पोषण करती थी तथा यह नीति भारत की मिश्रित एवं सर्वमान्य संस्कृति के अनुरूप थी।

अतः तात्कालिक परिस्थितियों में नेहरू जी बहुत सोच समझकर गुटनिरपेक्षता को भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यवहार का मानदण्ड बनाया।

नेहरू जी के विचार में अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाये रखने तथा उपनिवेशों के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को बढ़ावा देकर समानता पर आधारित अंतरराष्ट्रीय समुदाय की स्थापना के लिए गुट-निरपेक्षता एक आवश्यक शर्त थी। दोनों महाशक्तियों के प्रभाव से मुक्त रहकर ही भारत अफ्रीका व एशिया के देशों की स्वतंत्रता का समर्थन तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों एवं संघर्षों के शांतिपूर्ण निपटारे की पहल कर सकता था । संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के अन्तर्गत रंगभेदवादी नीतियों का खुला विरोध, आणविक निरस्त्रीकरण की पुरज़ोर वकालत तथा नवीन आर्थिक व्यवस्था की स्थापना का मार्ग गुट-निरपेक्षता द्वारा ही प्रशस्त हो सकता था।

पड़ोसी राष्ट्रों के साथ विशेष संबंध

अंतरराष्ट्रीय संबंधों को परखने की पहली शर्त है कि हम विश्व के तमाम राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों को बखूबी समझें। इन राष्ट्रीय हितों को साधने की प्रक्रिया में यह समझना भी ज़रूरी है कोई भी देश अपने मित्रों को काल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित कर सकता है पर वह अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकता है। इसलिए नेहरू जी का सर्वदा यह प्रयास रहा कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ शांति एवं सौहार्द के रिश्ते क़ायम रखे। यह उनकी विदेश नीति की प्राथमिकताओं का सर्वाधिक अहम पहलू था। चीन, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान तथा श्री लंका के साथ रिश्तों की गर्मजोशी बनाये रखने के लिए नेहरू जी विशेष प्रयास किए। दरअसल, उनका पंचशील का सिद्धांत पड़ोसी राष्ट्रों में यह विश्वास जगाने के लिए भी था कि भारत उनकी संप्रभुता तथा अखंडता का सम्मान करता है।

नेहरू जी बखूबी जानते थे कि भारत का कोई भी पड़ोसी भारतीय वायु मार्ग या भू-मार्ग का उपयोग किए बिना दूसरे पड़ोसी से संपर्क नहीं स्थापित कर सकता। उनकी इसी भावना का परिणाम था कि कालांतर में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की पहल की। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ‘ नेबर्स फर्स्ट ‘ (पड़ोसी पहले) की नीति की वकालत के बावजूद हमने सार्क को पिछले दस वर्षों से लगभग भुला ही दिया है। सार्क का आख़िरी शिखर सम्मेलन २०१४ में काठमांडू में हुआ था।नतीजन, चीन ने बड़ी तेज़ी से पिछले वर्षों में दक्षिण एशिया के देशों पर अपना प्रभुत्व जमाने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखी।

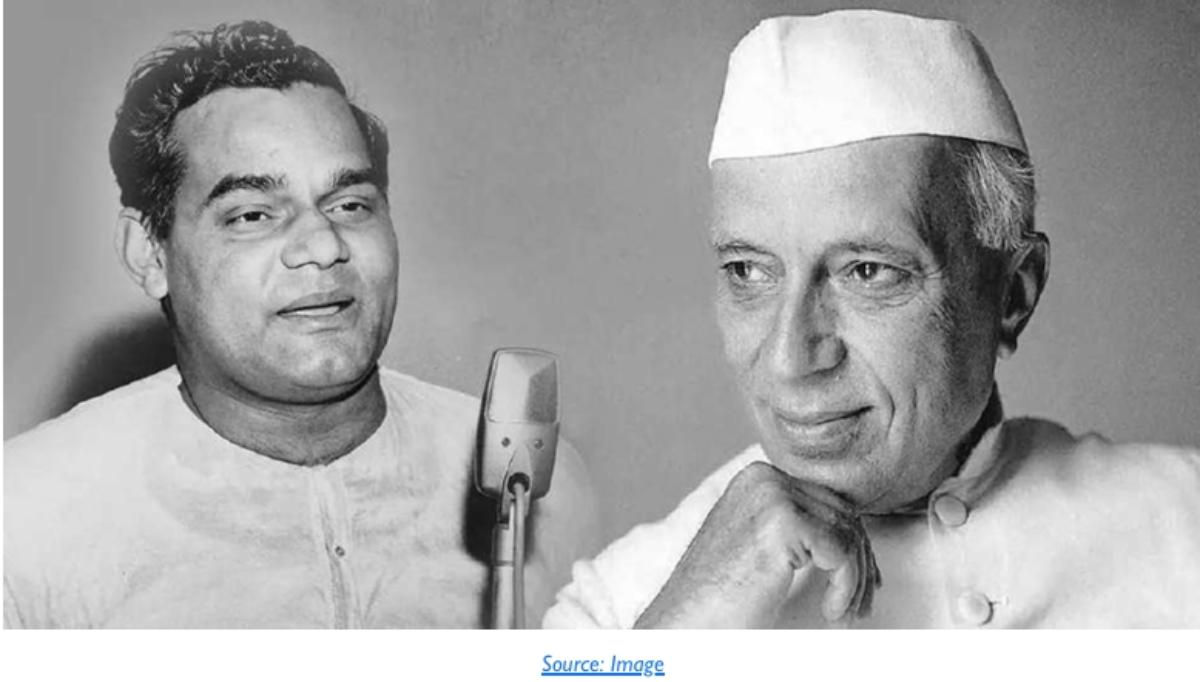

भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और मूर्धन्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी यद्यपि नेहरू में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और चेम्बरलन का अद्भुत विरोधाभासी मिश्रण देखते थे और उन्हें दोहरे व्यक्तित्व का राजनेता मानते थे, पर उनके हृदय में प्रधानमंत्री नेहरू के प्रति एक विशेष सम्मान था। लेखक ने १९९० के दशक में जब वे विपक्ष के नेता थे जब उनसे बातचीत के प्रसंग में नेहरू जी के बारे में उनकी राय जाननी चाही तो उन्होंने स्वभावतः कुछ क्षणों के विराम के बाद कहा कि: “वह विशाल व्यक्तित्व के स्वामी थे। तमाम अन्तरराष्ट्रीय दबावों के बावजूद उन्होंने राष्ट्र के चिंतन, कर्म और व्यवहार की स्वतंत्रता के साथ कभी भी समझौता नहीं किया।”

इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि जब 1977 में वाजपेयी जी विदेश मंत्री बने तो कांग्रेस शासन के सभी चिह्नों को हटाने में अतिउत्साहित नौकरशाही ने साउथ ब्लॉक के उनके कार्यालय से नेहरू जी की तस्वीर हटा दिया। अपने कार्यालय में प्रवेश करते ही वाजपेयी ने दीवार पर खाली जगह को तुरंत नोटिस किया और अपने सचिव से कहा कि “यही वह जगह है जहाँ पंडित जी की तस्वीर हुआ करती थी। मुझे याद है क्योंकि इस कमरे में मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ। वह कहाँ चली गई? मुझे वापस चाहिए।”

इसमें कोई दो राय नहीं कि नेहरू जी की स्वतंत्रचेता विदेश नीति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ख़ेमों में बँटी दुनिया को रास नहीं आयी और समय-समय पर उसका ख़ामियाज़ा भी हमें भुगतान पड़ा किंतु ‘ विचार और कर्म की स्वायत्तता ‘ पर आधारित विदेश नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी शीत युद्ध के दौर में।

राजनीतिक वैचारिक मतभेदों के कारण कुछ दल इसे स्वीकार करे या न करें, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार कोई भी हो, नेहरू की विदेश नीति की संस्थापनाओं से इतर शब्दों के उलट फेर के सिवा कोई मूल परिवर्तन करना संभव नहीं है। यद्यपि दुनिया बहुत कुछ बदल चुकी है पर आज भी भारत सरकार जिस विदेश नीति का सैद्धांतिक पोषण करती नज़र आती है वह कमोबेश शांति, परस्पर सहयोग, कर्म और विचार की स्वायत्तता से ही प्रेरित है भले ही हम उसे ‘ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ‘ तथा ‘ मल्टी-अलाइनमेंट ‘ की संज्ञा दे दें ।

नेहरू जी के विचार, कर्म और व्यक्तित्व की महानता का कोई भी वर्णन अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा संसद में उनके ऐतिहासिक श्रद्धांजलि भाषण, जिसने पूरी संसद की आँखें नम कर दी, के बिना अधूरा है:

‘ एक सपना टूट गया, एक गीत खामोश हो गया, एक ज्योति अनंत में विलीन हो गई। भय और भूख से रहित दुनिया का सपना था, यह उस महाकाव्य का गीत था जिसमें गीता की प्रतिध्वनि और गुलाब की खुशबू थी। यह उस दीपक की लौ थी जो सारी रात जलती रही, हर अंधेरे से लड़ी, हमें रास्ता दिखाया और एक सुबह निर्वाण प्राप्त कर गई। …भारत माता आज शोकग्रस्त है – उसने अपना सबसे लाड़ला राजकुमार खो दिया है। मानवता आज दुखी है – उसने अपना पुजारी खो दिया है। शांति आज अशांत है – उसका रक्षक नहीं रहा…रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के बारे में कहा है कि उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। पंडित जी के जीवन में हमें महाकवि ने जो कहा उसकी झलक मिलती है। वे शांति के उपासक थे और फिर भी क्रांति के अग्रदूत, वे अहिंसा के उपासक थे लेकिन स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा के लिए हर हथियार का समर्थन करते थे, वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर थे फिर भी आर्थिक समानता लाने के लिए प्रतिबद्ध। वे कभी किसी से समझौता करने से नहीं डरते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी से डरकर समझौता नहीं किया। ‘